(2025年4月5日更新内容)

<町長へのメールの返信は約束どおり来なかった>

2025年3月4日。

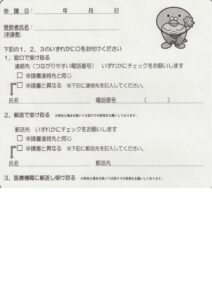

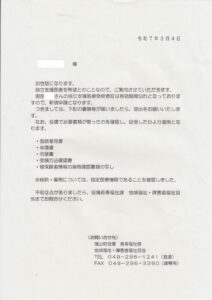

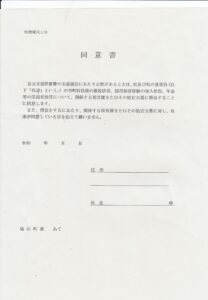

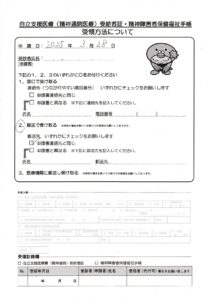

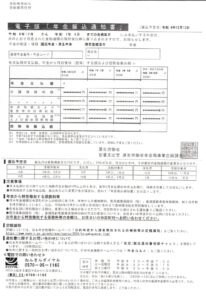

自立支援医療の申請を表明。鳩山町役場長寿福祉課からは申請書類が送られてくる。その中には個人情報利用の同意書が入っていた。

鳩山町役場長寿福祉課による過去の自立支援医療の個人情報の目的外利用があったため、同課に鳩山町の個人情報保護条例の郵送を依頼。

2週間経っても音沙汰なし。2025年3月19日。

「町長へのメール」システムを利用し、町長へ状況を確認。その中には2023年2月9日のひき逃げ事件に鳩山町役場長寿福祉課が関係していると思っていること。また個人情報保護の目的外利用を行った精神保健福祉士(PSW、MHSW)が令和5年(2023年)度末で退職していることも関係しているとの記述もした。2025年3月26日。

鳩山町役場長寿福祉課から回答がないため、自立支援医療の主体である埼玉県に問い合わせる。「同意書がなくても申請できる」とのこと。そのやり取りの中で鳩山町役場長寿福祉課が、「来週中(2025年4月4日)の町長へのメールの回答を待つように」

との回答があった。

結果的に県の指示どおり、申請をした。2025年4月2日。

鳩山町役場長寿福祉課から自立支援医療の申請書控えが送られてきた。2025年4月4日。

来週中(2025年4月4日)に回答がなされるとされていた「町長へのメール」の回答はない。<まだ回答、返送がされていないもの>

- 鳩山町個人情報保護条例

- 町長へのメールの返信

- 町長への手紙の返信

- 鳩山町役場長寿福祉課長への手紙の返信

心療内科に通いながら自立支援医療の申請を再開しようとしたことをきっかけに鳩山町役場とのやり取りが始まった最初に届いた書類には同意書が含まれておりそれを提出することに疑問を抱いたことから過去の個人情報の目的外利用の問題を思い出し町に問い合わせたが回答が得られず町長へのメール送信と文書の郵送という対応に踏み切ったその後県に確認を取ったところ制度の主体は県であること同意書が必須でないことが判明し町への指導が行われたが町からの対応はなお遅延しているこの一連のやり取りは地方自治体の情報運用や職員体制そして象徴的な若年首長の実務力への疑問を浮き彫りにするものであり福祉の現場における権利の扱いについて社会全体で問い直す契機となる。

自立支援医療申請に関する経緯の記録

- 申請希望から役場とのやり取り

- 町長への問い合わせと背景事情

- 県とのやり取りと今後の対応

申請希望から役場とのやり取り

2025年2月の終わり頃、久しぶりに自立支援医療制度を利用したいと考え、鳩山町役場長寿福祉課に「自立支援医療の申請を希望」と送った。それに対して役場からは、自立支援医療制度の案内とともに、申請書、診断書、同意書の一式が郵送されてきた。

この同意書の提出依頼を受けて、過去に鳩山町役場の精神保健福祉士によって個人情報が目的外に利用された件を思い出した。

この件を調べる過程で、地方自治体が個人情報保護法の対象外であることについて、厚生労働省を通して総務省に確認を依頼し、地方自治体には個人情報保護法が適用されないということを知らされた。専門家からは「多くの自治体には条例があり、それに基づいて目的外利用を禁じているのが一般的」という説明を受けた。

実際に鳩山町のホームページには目的外利用を禁じる記載が確認できたものの、個別の条例文は掲載されていなかったため、町に対して条例の全文を送付してもらうよう依頼した。しかし、その後2週間経っても一切の返答がなかった。

町長への問い合わせと背景事情

そこで鳩山町の公式サイトにある「町長へのメール送信フォーム」を使い、町長本人に直接問い合わせを行った。同時に、鳩山町長および役場長寿福祉課長宛にそれぞれ文書を郵送した。

この中で、2023年2月9日に発生したひき逃げ事件に鳩山町役場長寿福祉課が関係していると考えていること、そして個人情報を目的外に利用した精神保健福祉士が2023年度末で退職していることも、この事件と関係していると見ていることを明記した。

県とのやり取りと今後の対応

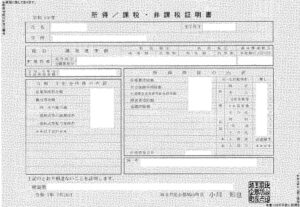

通院している心療内科の医師から「自立支援は県が行っていて、地方自治体は受付業務にすぎない」と言われたことを思い出し、埼玉県に問い合わせを行った。これに対して県の担当者は、同意書がなくても収入が確認できる書類(たとえば確定申告書の写し)があれば申請は可能であると説明し、その内容で鳩山町に対応するよう連絡を入れるとのことだった。

その日、県の担当者から連絡があり、「鳩山町長寿福祉課からは『町長へのメールに対する回答を来週中に行う予定なので、それを待ってほしい』との返答があった」と伝えられた。

ここでまず問題なのは、回答が非常に遅いという点である。また、「町長へのメール」は実際には町長本人が読まず、秘書が各課に振り分けて、各課の次長クラスが回答を作成しているという点も、前町長の体制と何も変わっていない。そして、年度をまたいだにもかかわらず人事異動がほとんど行われなかったことからも、全国最年少町長には前町長の町政を見直す意識はなく、表面的な若さばかりが取り上げられている印象を受けた。

その後、県の担当者に対して「制度の主体は県であり、町ではないのだから、町の都合や返答を待つ必要はなく、県の判断で進めてほしい」と伝えた。県の担当者は、上席と相談したうえで鳩山町役場と協議し、改めて回答すると言っている。

県から再度連絡があった。今度は自立支援医療の担当課の責任者の方からである。午前中に求められた課税証明書に加えて、障害年金の受給金額がわかる書類も提出してほしいという内容だった。

つまり、課税証明書によって自立支援医療の適用可否を判断し、さらに自己負担上限額を年金収入によって決定する必要があるということである。この責任者の方からは「国の制度であるため、国が定めた要件を確認したうえで、その内容を伝えている」と明確に説明を受けた。

鳩山町役場長寿福祉課の、個人情報保護条例に基づく郵送依頼に対する遅延や、同意書提出への過剰なこだわりと比較すると、今回の対応は相当に誠意のあるものと感じられた。

その後、県から教えてもらった「同意書を提出しなくても申請できる方法」で自立支援医療の申請を郵送で行った。

一方、鳩山町役場長寿福祉課からは、相変わらず鳩山町の個人情報保護条例が送られてこない。町長宛のメールにも返答はなく、郵送した町長宛の手紙や課長宛の手紙についても、いまだに何の回答もない。

そこで、全鳩山町町議会議員に対し、これらの情報を共有する内容の手紙を簡易書留で送った。

2025年3月28日に、鳩山町の全町議会議員へ簡易書留で送付した文書に対し、返信があったのはわずか1名だった。

その方はすでに議員を辞職していた方である。

現職の10名の町議会議員からは、窮状を簡易書留で訴えているにもかかわらず、いずれからも一切の返答がなかった。一方で、すでに議員を辞めた方が丁寧な返信を寄せてくださったことは、非常に対照的で印象深い。

また、町長宛のメールという公式な手段が存在するにもかかわらず、町長からの返答も確認されていない。加えて、個人情報を目的外で利用した経緯があるにもかかわらず、鳩山町役場長寿福祉課は何の説明もなく個人情報利用の同意書を送付してきた。さらに、そのような状況を説明してもなお、町会議員たちからは何の反応も見られない。

この鳩山町町政については、後日じっくりと検証してみたいと思っている。

自立支援医療の申請書控えは返送されたが、個人情報保護条例に関わる一連の遅延、さらに県へこちらから直接アプローチしなければ申請ができなかった経緯について、役場からの謝罪や説明は一切なかった。

請求していた個人情報保護条例の文書も送付されておらず、町長へのメールにも引き続き返答はない。また、町長宛の手紙、および長寿福祉課課長宛の手紙についても、返答は届いていない。

県の対応を考えると、如何に鳩山町役場、及び鳩山町役場長寿福祉課の対応が稚拙かつ無作法だという印象は拭えない。

2025年3月26日。

鳩山町役場長寿福祉課から回答がないため、自立支援医療の主体である埼玉県に問い合わせる。「同意書がなくても申請できる」とのこと。そのやり取りの中で鳩山町役場長寿福祉課が、

「来週中(2025年4月4日)の町長へのメールの回答を待つように」

との回答があった。

結果的に県の指示どおり、申請をした。

2025年4月2日。

鳩山町役場長寿福祉課から自立支援医療の申請書控えが送られてきた。

2025年4月5日。

来週中(2025年4月4日)に回答がなされるとされていた「町長へのメール」の回答はない。

<まだ回答、返送がされていないもの>

鳩山町個人情報保護条例

町長へのメールの返信

町長への手紙の返信

鳩山町役場長寿福祉課長への手紙の返信

今後、町長へのメールに対しては何らかの返信があるものと思われるが、過去の町長へのメールへの返信や、鳩山町役場長寿福祉課の対応を踏まえると、それは玉虫色かつ曖昧で、責任の所在をあいまいにした内容にとどまることは想像に難くない。

またこの町長へのメールに関しては、回答があるまで記事及びYouTube更新動画をUPするとともに、後日じっくりと検証したいと思っている。

関係する法令

-

- 地方公共団体における個人情報の保護に関する法律

- 個人情報の保護に関する法律

- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

地方公共団体における個人情報の保護に関する法律(第5条)

第五条 地方公共団体は、当該地方公共団体の機関が個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。

地方公共団体における個人情報の保護に関する法律(第10条)

第十条 実施機関は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。

地方公共団体における個人情報の保護に関する法律(第11条)

第十一条 実施機関は、個人情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならない。

個人情報の保護に関する法律(第1条)

第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保についての基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、個人情報を有用なものとして活用することを目的とする。

個人情報の保護に関する法律(第16条)

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(第3条)

第三条 行政機関は、その業務の遂行に必要な範囲を超えて、個人情報を収集してはならない。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(第8条)

第八条 行政機関の長は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(第9条)

第九条 行政機関の長は、個人情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならない。

専門家としての視点

- 地方自治体における個人情報保護法制の遅延とその制度的背景

- 目的外利用の禁止と本人同意原則の法的根拠

- 精神保健福祉分野における個人情報の慎重な取扱いの必要性

地方自治体における個人情報保護法制の遅延とその制度的背景

地方公共団体における個人情報の取扱いは長年にわたり各自治体ごとの個別条例によって規定されていたが2023年4月の「地方公共団体における個人情報の保護に関する法律」(令和三年法律第五十七号)の施行により全国統一のルールが導入されたこの法律は従来の個人情報保護条例を吸収し地方自治体に対しても一律の義務を課すものであり第五条において「地方公共団体は当該地方公共団体の機関が個人情報を取り扱うに当たっては個人情報の保護に配慮しなければならない」と明記され第十条では利用目的の特定第十一条では目的外利用の制限を定めているまたこの法改正は「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」と同時に再編されており国と地方で制度が統一されたことに意味があるとはいえ附則において経過措置が設けられており実際の運用現場では旧来の条例に基づいた意識や文書管理の仕組みが温存されていることも少なくない条例の全文がホームページに掲載されていない自治体も散見され実効性を持った住民の監視や異議申し立てが困難な状況もあるさらに地方自治法第二条第十四項により「地方公共団体は法令の定めるところにより条例を制定することができる」とされていることから法令との整合性を図った上での条例改廃が前提であるがそれが形式的に済まされている例も否定できないこうした制度的背景の下で個人情報が目的外に利用されていた場合その判断基準が旧条例によるものか新法に基づくものかを時系列で把握することが極めて重要であり責任の所在を明確にするためには関係法令の施行日及び実施機関の対応履歴を照合する作業が必要である地方において情報公開制度と連携した個人情報保護の仕組みが形骸化していないか検証することも求められる。

目的外利用の禁止と本人同意原則の法的根拠

個人情報の取扱いにおいて最も基本的かつ不可侵の原則は本人の同意を前提とすることでありこれは個人情報の保護に関する法律第十六条第一項において「個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない」と明確に規定されており地方公共団体を対象とした「地方公共団体における個人情報の保護に関する法律」においても第十一条で「実施機関は個人情報をあらかじめ本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用してはならない」としてこの原則を踏襲しているさらに第十条では「利用目的をできる限り特定しなければならない」との規定も存在し目的の特定と本人同意は密接不可分の要素である加えて第十五条において目的外利用が可能となる例外事由を列挙しているがこれらは「法令に基づく場合」や「人の生命身体または財産の保護のために必要がある場合」など厳格な条件付きであり包括的な例外規定とはなっていないにもかかわらず運用現場ではこれらの例外を恣意的に拡張解釈する傾向が一部に見られ特に福祉や医療の分野では支援の名目で本人の同意なく情報が共有されるケースが報告されているこのような実態は個人情報保護制度の根幹を揺るがすものであり法令の遵守を行政機関に強く求めなければならないまた地方公共団体の担当者が個人情報の取扱いについて研修や法令理解を十分に行っていないまま業務にあたっているという構造的な課題も指摘されており制度を機能させるには単に法律を制定するだけでなくその運用責任を担う職員の意識と知識の水準を引き上げる必要がある特に精神保健福祉士などの専門職が個人情報を取り扱う際は法律の文言に忠実に運用する責務があり例外条項を自己判断で拡張してはならない。

精神保健福祉分野における個人情報の慎重な取扱いの必要性

精神保健福祉の分野において取り扱われる個人情報はその性質上特に機微性が高く厚生労働省が定めた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」でも精神疾患に関する情報は要配慮個人情報に該当するとされておりその取扱いにおいては通常の個人情報以上の慎重さが求められる地方公共団体が実施機関としてこれらの情報を保有する場合であっても「地方公共団体における個人情報の保護に関する法律」第十一条の本人同意原則及び目的外利用の禁止が当然に適用されるにもかかわらず精神保健福祉士や福祉担当職員が支援という名目のもとに本人に無断で情報を共有したり意見照会を行ったりする事例が存在しておりこれが違法かつ制度的逸脱であることは法文上明白である加えて精神保健福祉法第六条においても「精神障害者に対してはその状態に応じて必要な医療及び福祉を行うに当たりその人格と権利を尊重しなければならない」と規定されており情報の取扱いにおいても本人の自己決定権を無視する運用は許されないまた個人情報の保護に関する法律第二条第三項においては「要配慮個人情報とは本人に対する不当な差別偏見その他の不利益が生じないよう特に配慮を要するものとして政令で定める記述等を含む個人情報をいう」とされ精神医療に関する情報はまさにこの定義に該当するしたがって福祉目的であっても第三者提供や情報の目的外利用には必ず本人の明確な同意が必要であり本人が拒否または黙示的に同意していない限り行政側が支援機関や医療機関に情報提供を行うことは法令違反となる精神保健福祉士等が退職時に業務上知り得た個人情報を持ち出すことも第十二条「実施機関の職員等の責務」に抵触し退職後も秘密保持義務が継続することが明記されている現場においてこの規定が軽視されているならば制度の根幹を破壊する行為であり組織的な改善と法令の再教育が不可欠である。

専門家としての視点、社会問題として

- 個人情報保護の形骸化と住民の不信感

- 若年首長の象徴政治と実務の乖離

- 福祉行政における無意識の権利侵害

個人情報保護の形骸化と住民の不信感

地方自治体における個人情報保護制度は制度的には整備されているもののその実効性には大きな疑問が残る現場では情報公開条例や個人情報保護条例が存在していてもその内容が職員に浸透しておらず規定されている手続が実際には形だけで運用されていることが少なくない特に住民が自己情報の取扱いについて異議を唱えた際に制度的な保障が機能せず行政側が反応しないあるいは回答を遅延させることが常態化していることは深刻であるその結果住民は行政に対しての信頼を失い行政への情報提供そのものを拒否する動きに繋がっておりこれが制度全体の機能不全を招いているまた個人情報の目的外利用があったとしてもその事実を認定するための内部検証が不透明で外部監査や第三者委員会が設置される事例も極めて稀であることから問題の所在が曖昧化され加害者不在のまま風化していく傾向がある住民が町長への意見や疑義をメール等で送信しても町長が直接目を通さず事務方が機械的に振り分けて形式的な回答を返すような体制では住民との信頼関係が築かれるはずもなく実際に情報を目的外で扱った当事者が処分されることもなければ制度的な見直しも行われないという無責任構造が固定化されているこうした状況は住民自治の否定に他ならず個人の権利が脆弱に扱われる土壌となっている情報の保護は単なる技術的な問題ではなく行政運営の信義に関わる根幹的課題であり住民が自らの情報がどう使われるかを明確に知ることができかつ異議申し立てが可能である制度運用が担保されなければ個人情報保護法や関連法令の存在自体が空文化し行政と住民の間に不信の連鎖を生む温床となる。

若年首長の象徴政治と実務の乖離

近年全国的に若年層の首長が注目を集めておりメディアでは刷新や改革といった言葉とともに歓迎される風潮があるがその実態は必ずしも実務能力と結びついているわけではなく象徴的な存在としての評価ばかりが先行し行政運営の本質的な改善には結びついていないケースも多い地方自治体においては首長が法的にも政治的にも最大の権限を持つ実施機関であるがその責任と権限を果たすには法制度行政慣行職員統制危機管理広報市民応答等あらゆる分野における体系的な理解と対応力が必要であり単なる若さや発信力では到底対応できないにもかかわらず表面的な改革アピールやSNS等での発信に偏重し実態としては旧来の事務方主導のままという状況が温存されている例が多い町長への問い合わせが秘書を通じて機械的に各課に振り分けられ課の次長級職員が定型的な文面を作成するという運用が継続しているにもかかわらずそのことが首長自身の責任とされない体制は首長制の根幹を揺るがすものであり住民との直接対話という自治体の基本理念を損なっている若年首長が選挙時に掲げた公約や理念と実際の行政体制がかけ離れている場合それは単なる政治的演出であり住民との信頼関係構築において重大な阻害要因となるまた人事権を持つ首長が年度をまたいでも職員の異動や刷新をほとんど行わない場合旧来の体制の踏襲とみなされることは避けられず住民から見れば体制が変わった実感を持つことができず政治的無力感が醸成されてしまうさらに情報公開や行政内部の不正への対応についても首長自身が直接関与し是正を指揮する姿勢が見られなければ改革者としての信任は得られずむしろ期待の裏切りとして社会的に強い批判を招くこととなる象徴的な若さではなく実効性のある行政運営を果たすことこそが本来求められる姿でありそれが欠如している場合はむしろ従来以上に責任が厳しく問われるべきである。

福祉行政における無意識の権利侵害

福祉行政の現場においては支援という名のもとに住民の自己決定権や個人情報の取扱いに対する同意原則が軽視される構造が根深く存在しており特に精神保健福祉の分野では当事者の判断能力や認識力が制限されているという先入観が制度運用側に根付いているため本人に無断で家族や医療機関との情報共有が行われる事例が少なくないこれは福祉目的だからという理由で情報の目的外利用や第三者提供が黙認される傾向があることを示しており行政機関や担当職員が本来遵守すべき法的枠組みを逸脱していることに対する自覚すら欠如していることが多い精神保健福祉士や長寿福祉課の担当職員が退職や異動を通じて関与を断ち切った後であってもその時点で行われた情報の取り扱いが不適切であれば法的には責任が問われるべきであるが実際には処分や検証が行われることは稀でありその背景には支援者は善意で動いているという盲目的な信頼構造が存在しているしかし善意であれば何をしても許されるというのは法治主義において最も危険な発想であり福祉の名を借りて権利侵害が制度的に内在化してしまうという構造的問題を生み出している特に自治体内での研修不足や職員間の口頭引継ぎによって誤った慣習が繰り返されることで法令と現場実務の乖離が恒常化し修正される機会すら失われているさらに被支援者本人が訴える力を持たない場合にはその声が行政に届かず記録にも残らず救済の枠組みにすら入れないという深刻な事態が常態化している情報の主体である本人が知らないところで話が進められ反論も訂正もできない状況は民主主義社会における重大な人権問題であり地方自治体がこうした実態を放置していることは社会全体の信頼を損なうものである法令順守のためには制度的措置のみならず職員の意識改革と継続的な教育研修が不可欠であり福祉行政が真に住民の権利を支える制度として機能するためには法と現場の橋渡しを行う具体的な運用手順と内部監査体制の構築が急務である。

まとめ

地方自治体における個人情報の取扱いをめぐっては法律上の規定が存在するにもかかわらず現場では制度が形骸化し本人の同意を得ずに情報が利用されることがある特に精神保健福祉の分野では本人の判断能力に対する偏見から情報共有が本人不在で行われる例が散見され福祉を名目とした権利侵害が深刻な社会問題となっているさらに若年首長による表面的な改革姿勢が実務と乖離し自治体の運営実態が変わらないまま象徴的な広報ばかりが先行することによって住民の信頼が損なわれている住民の訴えが町長に届かず秘書を経由して定型的な回答にとどまる構造や職員の異動がほとんど行われず旧体制が継続される人事運用も問題であり自治体内部の体質そのものに根本的な課題があるといえる個人情報の保護は行政制度の根幹に関わる問題であり形式的な制度整備にとどまらず実効性ある運用と継続的な職員教育監査体制の構築を通じて住民の権利を守る姿勢が求められている。