鳩山町役場の対応に関する一連のやりとりを通じて、行政が住民に対してどれほど説明責任と情報管理の義務を負っているかが浮き彫りとなった。特に町長からのメール回答をめぐる事実関係の確認や、個人情報保護条例の不提示、精神保健福祉士による目的外利用など、複数の問題点が指摘されている。本記事では、これらの事案を法的な視点から分析し、地方自治体に求められる対応のあり方を明確にしていく。

町長へのメールの回答が来た。

- 町長へのメールの回答が来た。

- 今後の追及と町長への問いかけ

- 鳩山町に求められる管理体制の確立

町長へのメールの回答が来た。

町長へのメールの回答が来た。

要点はこうだ。

2023年2月9日のひき逃げ事件への関与:否定しない

精神保健福祉士の関与:否定しない

個人情報保護条例の送付:無視

自立支援医療の申請トラブル:謝罪しない

以上のことから、今回の町長へのメールの回答により、次のような事実および推測が成り立つ。

鳩山町および鳩山町役場長寿福祉課長は、2023年2月9日のひき逃げ事件に関与している。

また、これに最も直接的に関与したのは精神保健福祉士(MHSW(旧PSW))であり、命令と責任は同課課長にある。

この精神保健福祉士は、責任から逃れるために退職した。

さらに、本来求めていた個人情報保護条例を明確に示さなかったことは、鳩山町役場長寿福祉課の精神保健福祉士(MHSW(旧PSW))による個人情報の目的外利用を、町が認めたことを意味する。

さらに自立支援医療の申請トラブルについて、本来の主体である県が問題解決したのにも関わらず一切の謝罪がないということは、謝罪する意志がない。つまり改善する意向はまったくない。逆に言えば、過去のトラブルからの住民の不安を無視し、今後の個人情報保護の目的外利用の防止、同意書の運用改善、職員の住民サービスの改善などをする気は一切なく、責任を認めないという意味である。

つまり今後も、西入間警察署は我が家のような民事問題に際し、一方、特に高齢者の意見を一方的に聞き、もう片方の意見を聞くことなく、鳩山町と連携。さらに鳩山町は警察の感想を鵜呑みにし、またもう一方の意見を聞くことなく、自立支援医療の個人情報を目的外利用をし、町民を騙して町民に近づき、一方的な高齢者の要望を満たすために、病院や訪問看護ステーションなどの医療機関と結託。障害者の医療を受ける権利に介入し、障害者の健康、及び生活、人生を狂わすことを厭わない。

さらに申し立てを行った側の高齢者については、長年人生をかけて住宅ローンを払ってきた家に帰ることができなくなるという最悪の事態に追い込んでしまった。

このようなことを全国最年少鳩山町長は今後も続けていくと宣言しているのである。

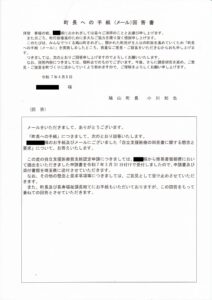

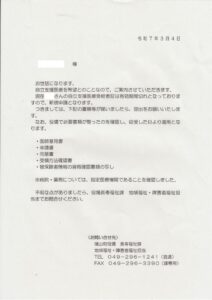

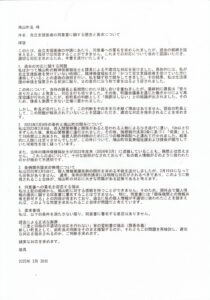

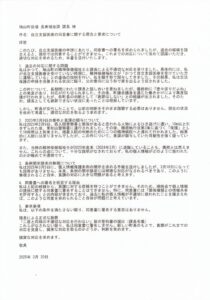

町 長 へ の 手 紙 (メール)回 答 書

拝啓 春暖の候、様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また日ごろ、町行政推進のために多大なご協力を賜り深く感謝申し上げます。

このたびは、みんなでつくる鳩山町をめざし、開かれた町民が主人公の町政を進めていくため「町長

への手紙(メール)」を実施しましたところ、貴重なご意見・ご提言をいただき心からお礼申し上げま

す。

つきましては、次のとおりご回答申し上げますのでよろしくお願いいたします。

なお、回答内容につきましては、現時点でのものでございます。今後、さらに調査研究を進め、ご意

見・ご提言を町づくりに活かしていくよう努めますので、ご理解をよろしくお願い申し上げます。

令和 7 年 4 月 8 日

様

鳩 山 町 長 小 川 知 也

(回 答)

メールをいただきまして、ありがとうございます。

「町長への手紙」につきまして、次のとおり回答いたします。

様のお手紙及びメールにございました「自立支援医療の同意書に関する懸念と

要求」について、お答えいたします。

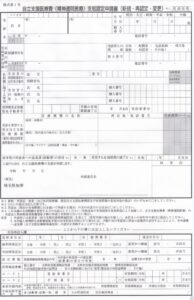

この度の自立支援医療費支給認定申請につきましては、様から簡易書留郵便におい

て提出をいただきました申請書を令和 7 年 3 月 31 日付けで受付しましたので、申請書及び

添付書類を埼玉県に送付させていただきます。

なお、その他の懸念と要求事項等につきましては、ご意見として受け止めさせていただ

きます。

また、町長及び長寿福祉課長宛てにお手紙もいただいておりますが、この回答をもって

兼ねての回答とさせていただきます。

また、もしこちらからの懸念事項に対して本来の地方自治体、行政として、これらの内容が事実無根であるならば回答はこうなるはずである。

2023年2月9日のひき逃げ事件への関与:町としてはそのような事実は認識していない。

精神保健福祉士の関与:町としてはそのような事実は認識していない。退職者の個人情報については口外できない。

個人情報保護条例の送付:町として個人情報を目的外利用した事実はない。条例の公開、送付については検討する。

自立支援医療の申請トラブル:業務フローの見直しを検討する。臨機応変に対応する。

印象としては、私が書いた「内容が事実無根であるならば回答はこうなるはず」という構成について、おそらく前町長であれば、そのような回答をしただろうと感じている。

また、前町長が続投していた場合には、「その回答はすでにしているので、これ以上の回答は差し控える」といった形で応答を打ち切った可能性も考えられる。

さらに、私が想定していた回答案として、「本案件は前町長がすでに回答しているため、改めての回答は差し控える」というものがあった。

もし本当にそういう対応がなされたなら、私は「貴方はオリエンタルランドでサラリーマン経験があることをアピールしていたのでは?」と返すつもりでいた。

もちろん、すべての疑義を正面から認めてしまえば、町として深刻な問題を抱えていることを自ら公にすることになるため、そのような対応は困難だろうとは思っている。

これらのことを踏まえると、少なくとも前町長と比較して、今回の回答はかなりまともな内容であると評価できる。

また、改革が十分に進んでいないであろう鳩山町役場の体制の中で、一人で対応を切り盛りしていることを考えると、これは素晴らしい進展であると感じる。

ただし、ここで明確な否定がなされなかったという事実は、こちらとしても、今後これを切り口にこれらの問題について追及の手を緩めないという方向性を、さらに強化する根拠にもなり得る。

「今後、さらに調査研究を進め」との文言が、今回のような不法行為により町民の声を封じることを意味するのではなく、本来あるべき姿としての解決、改革、再発防止を真に目指すものであることを願わざるを得ない。

せっかく有能な若手町長が就任したのだから、町長にはこれを機に、私怨をきっかけとして、警察と行政の連携により対象者を不当かつ不法に「保護」し(警察官職務執行法第3条)、精神病院へ入院させるという、一般人では想像すらできない事態が、この平和なはずの日本で密かに行われている現実を、しっかりと認識していただきたい。

そして少なくとも鳩山町においては、このようなことが行われないように徹底した管理を行っていただきたい。

鳩山町に求められる管理体制の確立

2023年2月9日。

鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。

この事件のきっかけとなる嫌がらせは鳩山町役場長寿福祉課及び西入間警察署、犯人によるものであったが、一番初めに接触をしてきたのは鳩山町役場長寿福祉課精神保健福祉士(MHSW(旧PSW))であった。

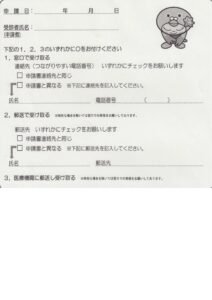

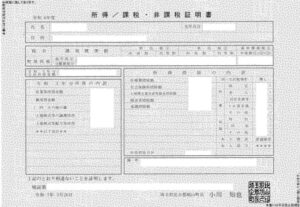

今回、この事件とは関係なくかつて受けていた自立支援医療を再開しようと、鳩山町役場長寿福祉課に希望を伝えた。長寿福祉課からは申請書類一式が送られてきた。

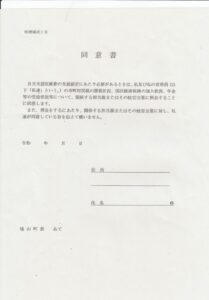

そこに個人情報保護の同意書が入っていたのである。

この同意書は、「鳩山町役場長寿福祉課が同税務課に、申請者の収入状況を確認してもいい」という同意書ではある。しかし、かつて同課精神保健福祉士(MHSW(旧PSW))がかつて自立支援医療の個人情報を目的外利用して、私に近づく足掛かりとした経緯があるため、同課に対して個人情報を利用していいなどと同意することなどできるはずがない。

![]()

(出典:鳩山町HP)

そこで鳩山町役場長寿福祉課に町の個人情報保護条例を郵送するのように依頼した。

ところがこれが2週間待っても来ない。

そこで鳩山町の公式「町長へのメール」で町長自信に問い合わせてみた。

また町長及び長寿福祉課課長に郵送で質問を行った。

一方、自立支援医療の申請については、主体である県に問い合わせを行い、鳩山町役場長寿福祉課に申請を行った。県によると同意書は不要で課税証明書、年金を証明する書類でも可とのことだった。

この過程において、県に間に入ってもらい鳩山町役場長寿福祉課からの言い分を聞いてみると、「町長へのメールの回答を来週中にも送るのでそれを待ってもらいたい」とのことだった。来週中とは2025年4月4日である。

4月4日、回答はなかった。

それが4月8日、突然「町長へのメール」の回答が送られてきたのである。

関係する法令

- 地方公共団体個人情報保護法

- 個人情報保護条例

- 行政手続法

地方公共団体個人情報保護法

第1条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

第2条 地方公共団体は、個人情報の取得、利用及び提供について、透明性のある手続を確保しなければならない。

第3条 違反が認められた場合、適正な行政措置を講じ、住民に対してその理由を周知するものとする。

個人情報保護条例

第1条 本条例は、地方公共団体が保持する住民の個人情報の保護について、その基準及び運用方法を定める。

第2条 地方公共団体は、個人情報の目的外利用を防止するため、内部統制を徹底するものとする。

第3条 住民は、個人情報の開示及び訂正を求める権利を有し、地方公共団体はこれに対して迅速かつ適切に対応するものとする。

行政手続法

第1条 行政機関は、適正な手続に基づき、透明で公平な行政運営を行うものとする。

第2条 行政処分等の根拠及び理由は、住民に対して明確に説明されなければならない。

第3条 不服申し立てに対しては、迅速かつ公正な審査が行われるものとする。

専門家としての視点

- 行政手続法による説明責任の重要性と透明性の確保

- 地方公共団体個人情報保護法と個人情報保護条例による内部統制の強化

- 行政対応における住民権利保護と情報管理体制の整備

行政手続法による説明責任の重要性と透明性の確保

行政手続法は、行政機関が住民に対して適正かつ透明な手続を実施する義務を課している。具体的には、行政手続法第1条において「行政機関は、適正な手続に基づき、透明で公平な行政運営を行うもの」と定められており、第2条では「行政処分等の根拠及び理由は、住民に対して明確に説明されなければならない」との規定がある。さらに、第3条は「不服申し立てに対しては、迅速かつ公正な審査が行われる」ことを明記している。本件における町長へのメールの回答およびその後の対応は、これらの規定に基づく説明責任と透明性の確保が求められる点で重大な問題を孕んでいる。住民の知る権利や行政の信頼性を担保するためには、行政機関が自らの対応について十分かつ明確な情報を提供し、住民からの問い合わせに対し迅速に回答する必要がある。例えば、行政手続法第1条の趣旨に鑑みれば、行政は住民に対して「どのような手続に則り判断が下されたか」を明示する義務を持ち、また第2条によれば、その判断理由を具体的な法文や根拠とともに説明することが求められている。現状、メールの回答内容やその遅延は、これらの基本原則に反する恐れがあるため、行政側に対し改善が強く求められる。さらに、行政手続法の規定に基づいた透明な情報公開は、住民の信頼回復及び不服申し立ての適正な審査を可能にするものであり、行政機関が説明責任を果たさなければ、住民による法的救済措置が講じられる可能性がある。このように、行政手続法第1条、第2条、第3条は、行政機関の対応が住民の権利保護と適正な行政運営の根幹をなすものであることを示しており、本件における対応の不備は、これらの法令に照らして厳しく批判されるべきである。

地方公共団体個人情報保護法と個人情報保護条例による内部統制の強化

地方公共団体個人情報保護法は、地方公共団体が保有する住民の個人情報の適正な管理を担保するための基本的な法的枠組みを提供しており、第1条に「地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な措置を講ずるもの」と規定し、第2条で「個人情報の取得、利用及び提供について、透明性のある手続を確保しなければならない」と定め、第3条においては、違反が認められた場合に適切な行政措置及びその理由の周知が求められている。加えて、各地方公共団体は独自の個人情報保護条例を制定しており、例えば個人情報保護条例第1条は、住民の個人情報の保護基準を明示し、第2条は個人情報の目的外利用を防止するための内部統制の徹底を規定し、第3条は住民が個人情報の開示や訂正を求める権利を保障している。本件では、町が住民からの要求に対し個人情報保護に関する情報提供を怠った点や、過去に精神保健福祉士による個人情報の目的外利用が指摘された点において、これらの法令が要求する内部統制や情報管理体制の整備が十分でなかったことが明らかである。地方公共団体個人情報保護法および個人情報保護条例は、住民のプライバシーを守るために、行政内部での情報管理体制の整備や運用の透明性確保を厳格に求めている。これらの規定に照らせば、住民の個人情報保護が不十分な状態は、法令違反の可能性を孕む重大な問題として指摘される。したがって、町はこれらの法令に従い、内部統制の強化を図るとともに、住民への情報提供を迅速かつ明確に行う管理体制を再構築する必要があるといえる。これにより、住民の信頼回復と個人情報保護の徹底が実現されるとともに、法令に基づく行政運営の透明性が担保されることが期待される。

行政対応における住民権利保護と情報管理体制の整備

行政対応における住民権利保護は、行政手続法及び個人情報保護条例の両面から厳格に求められるものであり、特に行政手続法第2条が規定する「行政処分等の根拠及び理由の明示」と、個人情報保護条例第3条が保障する「住民の個人情報の開示及び訂正請求権」は、住民が自らの権利を守るための重要な法的基盤となっている。本件に見られる行政対応の不備は、住民の意見を十分に聴取せず、一方的な判断や情報非公開が行われている点に顕著に表れている。行政手続法第3条により、不服申し立てが迅速かつ公正に扱われることが求められるにもかかわらず、今回の対応では住民からの問い合わせや郵送での質問に対して適切な回答がなされず、結果として住民の信頼が大きく損なわれている。また、住民が自らの個人情報に基づく権利行使を行えるよう、個人情報保護条例第3条は住民に対して十分な情報提供を義務付けているが、実際には行政内部の情報管理体制が不十分であったために、住民の権利保護が十分に果たされなかったと考えられる。さらに、行政対応の透明性が欠如していることは、住民の知る権利や意思決定参加の権利を侵害するものであり、行政手続法第1条の「透明で公平な行政運営」の理念に著しく反するものである。以上のような背景から、本件においては、行政機関が住民に対して迅速かつ具体的な情報提供を行い、説明責任を果たすと同時に、内部の情報管理体制の再構築を図ることが急務となっている。これにより、住民の権利保護及び適正な行政手続が実現され、法令に基づいた透明な行政運営が担保されることが期待される。

専門家としての視点、社会問題として

-

- 行政の説明責任と社会信頼の低下に関する影響

- 地方公共団体の個人情報管理の失敗と住民権利侵害の実態

- 行政対応の不透明性が招く社会的不安と今後の改革の必要性

行政の説明責任と社会信頼の低下に関する影響

行政手続法が規定する透明で公平な行政運営の原則に基づき、行政機関が住民に対して十分な説明責任を果たさなければ、住民は自らの意見を反映する機会を失い、社会全体の信頼が著しく低下する危険性がある。町長へのメールの回答やその遅延、また回答内容のあいまいさは、行政手続法第1条に掲げる「適正な手続に基づく行政運営」や、第2条に規定された「行政処分等の根拠及び理由の明示」、さらに第3条が求める「不服申し立ての迅速かつ公正な審査」の精神に照らすと、住民の知る権利を侵害し、行政の説明責任が果たされていない実態を露呈している。こうした状況は、行政機関が適正な情報提供を怠ることにより、市民生活への信頼や安心感を著しく損ね、結果として社会全体の法の支配や民主主義の基盤に対する懸念を引き起こすものと考えられる。住民は、行政の判断過程や対応の理由を具体的な法文に基づいて説明されることを求めており、これが欠如する場合、行政に対する不信感は拡大し、公共の利益を守るための法的救済措置を必要とする事態に発展する恐れがある。行政の透明性が確保されることは、住民が自らの権利を実感し、積極的に意見を述べるための前提条件であり、今回の事例はその重要性を改めて浮き彫りにしているといえる。

地方公共団体の個人情報管理の失敗と住民権利侵害の実態

地方公共団体個人情報保護法および各自治体が制定する個人情報保護条例は、住民の個人情報の適正な管理と利用目的の厳格な制限を目的としており、特に第1条および第2条は、個人情報の取得、利用、提供に関して透明性と内部統制の徹底を強く求める規定を含んでいる。実際に、精神保健福祉士による過去の個人情報の目的外利用や、町が住民からの要求に対して個人情報保護条例の内容を適切に提示しなかった事例は、これらの法令が規定する管理体制の不備を露呈している。住民は、個人情報の保護に基づいて自らの権利を主張し、情報の開示や訂正を求める権利を有しているが、行政がこれに対して適正に対応しない場合、住民のプライバシー侵害や情報の不正利用が生じ、結果として社会的な信頼が低下する恐れがある。さらに、情報管理体制の失敗は、地方公共団体個人情報保護法が定める「適正な取扱いを確保するための必要な措置」や、個人情報保護条例の「住民の権利保障」という趣旨に明確に反するものであり、これにより市民社会全体における情報の信頼性や安全性が問われる状況となっている。行政は、これらの法令に基づく内部統制を強化し、住民への情報提供を迅速かつ正確に行うことで、権利侵害のリスクを最小限に抑える必要があると考えられる。

行政対応の不透明性が招く社会的不安と今後の改革の必要性

行政手続法および個人情報保護条例が規定する原則に基づき、行政の対応が透明で公正でなければ、住民は行政の判断に対して深い不信感を抱くことになり、これが社会全体の不安を増幅させる要因となる。今回の事例において、町長へのメールの回答の内容やその遅延、さらには自立支援医療の申請に関する不十分な対応は、行政の説明責任が不明瞭であることを露呈しており、行政手続法第1条から第3条が求める手続きの透明性や説明の明確さが十分に担保されていない現状を示している。また、住民の個人情報が適切に管理されず、情報の目的外利用が疑われる状況は、地方公共団体個人情報保護法および個人情報保護条例の趣旨に反しており、行政対応の不透明性が住民権利の侵害を招く重大な社会問題として浮上している。行政は、住民が安心して行政サービスを受けられる環境を整備するため、情報管理体制を抜本的に見直し、迅速かつ適正な情報公開を徹底する取り組みが急務となっている。これにより、行政への信頼が回復され、市民が自らの権利を実感できる社会環境が構築されるとともに、長期的には社会的公正および民主主義の健全な発展が促進されるものと期待され、行政改革の必要性が改めて問われる状況に直面している。

まとめ

行政手続法と地方公共団体個人情報保護法および各自治体の個人情報保護条例は、住民に対する情報公開と説明責任、ならびに個人情報の適正な管理を強く求めている。鳩山町の今回の対応では、町長による回答が曖昧で遅延があり、行政手続法に定められた透明性や公正性が確保されていない状態である。さらに、過去に精神保健福祉士による個人情報の目的外利用があったにもかかわらず、その説明や再発防止策が示されず、個人情報保護条例に基づく管理責任も果たされていない。住民が情報公開を求めても、町は個人情報保護条例の送付を行わず、同意書の必要性についても不明確なまま申請手続を進めており、これは行政の内部統制と情報管理体制の弱さを示している。行政機関には、住民の不安に真摯に向き合い、必要な法令に基づいた説明と改善を行う責任がある。