2023年2月9日に発生したひき逃げ事件は、単発の交通事故ではなく、長期にわたる嫌がらせの末に起きた重大な人権侵害である。この事件には被害者の長年の通報が軽視され続けた経緯、警察による実況見分の強行、救急車内での捜査行為といった複数の問題が重なっている。警察の対応が適法であったか、被害者の安全と尊厳が守られていたか、また、制度的に再発を防ぐ手立てが存在しているのかを検証することは、社会全体にとって不可欠な課題である。

傷害罪とひき逃げ事件の真相

- ここまでは

- 事件の経緯と発生状況

- 事件後の対応と警察の動き

これまでは

2023年2月9日。

鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘禁され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。

事件の経緯と発生状況

約4年前から嫌がらせを受けており、2023年2月9日の事件の2~3ヶ月前には嫌がらせが特にエスカレートしていた。普段、鳩山ニュータウンからバスで高坂駅西口に到着し、駅の高架を越えて東口に出て、車を停めている駐車場に向かっていた。しかし、東口から駐車場までの間の人通りがほとんどない場所で、頻繁に嫌がらせ行為に遭っていた。

2月9日、この日はタクシーで駐車場に向かう予定だった。タクシーに乗れば嫌がらせをする車を見ることも避けられるからである。ただ、朝が早すぎてタクシーは駅にいなかった。どうしようか迷ったが、駅から南方向に歩くことにした。普段とは違うルートで駐車場に向かうことになり、踏切を越えたところ、不思議なことに嫌がらせ行為が一切なかった。

朝、偶然にもルートを変えたことによって嫌がらせを回避。帰りもルートを変えれば?という考えは甘かった。

その後、被害者は車で森林公園に向かい、帰りに高坂駅東口の月極駐車場に戻った。そして車を駐車し、タクシーを呼んで駅に戻ろうとしたが、行きでルートを変えたことで嫌がらせがなかったため、別のルートを試すことにした。

人通りもない場所で、普段なら車を停めることがないような場所に犯人の車が停まっていた。

※これは当日実際に撮影した犯人の車。他にも多くのクルマが嫌がらせをしてきたが、このプリウスは4年間で4回目。

その車は白い50系プリウスであり、特徴的なテールランプを持つ車である。この車は過去4年間のうちに3回嫌がらせをしてきた車であり、110番通報をしていた。2月9日が4回目の嫌がらせであった。

被害者はスマホを用いて遠目から倍率を上げてナンバーを確認すると、やはり犯人の車であった。被害者は写真を撮影し、スマホを動画モードに切り替え、犯人の車に近づいていった。普段はそのような行動を取らなかったが、次にこの車が現れた際には必ず動画を撮影しようと心に決めていた。

犯人の車のドア横に立ち、嫌がらせ防止のために着けていたヘッドホンの大きな音を止めた。犯人は運転席のパワーウィンドウを全開に下げ、リクライニングシートを目一杯倒し、寝転びながらスマホを操作していた。助手席には女性が座っており、2人とも70代と見られる人物だったが、黒々としたパーマ風のカツラを被り、女性は年齢に似つかわしくない真っ赤なコートを着ていた。どう見ても異様な光景だ。

被害者は犯人に話しかけた。「いつも被害者をつけていますよね。一体何をやっているんですか?」すると、犯人はおどけたように「ポケモ〜ン」と答えた。なるほど、ポケモンを口実にして嫌がらせを隠す準備をしていたのだと感じた。過去3回の嫌がらせでも、運転席と助手席でスマホを激しくスクロールしている姿が印象的だった。しかし、後にポケモンのプレイ動画を確認すると、スマホを必死にスクロールするような動作は必要ないことがわかった。犯人たちの動作は、明らかにポケモンの操作とは異なっていた。

助手席の女性が「あなた、もう行きましょうよ」と言った。このまま逃げられてしまえば、今後も同じ嫌がらせが続くと感じた被害者は、犯人に危害を加えるつもりではなく、また車内、社外に触れることなく、左手を空中に約30cm入れた。これにより、犯人が車を発進させるのは不可能だろうと考えた。また、右手ではスマホで110番通報を行った。

ここで、クルマが急発進した。

被害者の左手は犯人の運転席に引っかかり、フルスロットルで急発進した犯人のクルマに10m以上引きずられた。

「痛い!痛い!危ない!危ない!」

そのまま加速していく犯人のクルマ。

被害者はなんとか左手を犯人のクルマの運転席から抜き出すことができた。しかし、あまりのスピードに足が耐え切れなくなり、腰からアスファルトに叩きつけられるように転倒。左手をアスファルトについた。そのままアスファルト上を2回、3回と転がる。

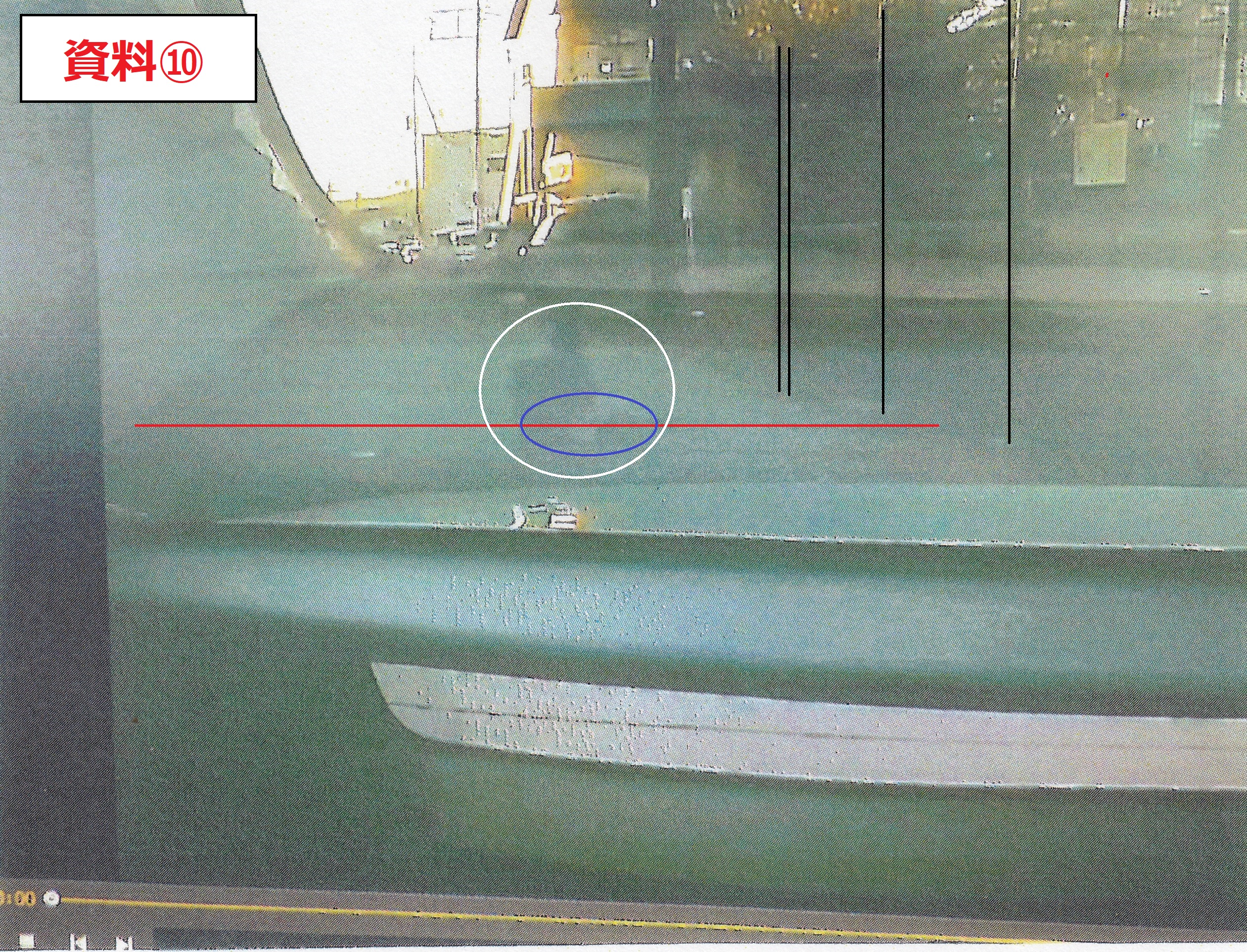

被害者はアスファルト上で2〜3回転げ回りながら、犯人の車の行き先を目で追った。犯人の車はすぐに右折し、東武東上線の高架橋の下にある狭い道路に、タイヤを鳴らしながら入っていった。その後に分かったことだが、その高架橋下の道路は非常に狭く、周囲がコンクリートで固められた場所だった。

もしあの時、腕を抜くことができずにその道路に引きずり込まれていたなら、命を失っていたかもしれない。被害者は何とか這いながら道路脇に移動した。そして、再度110番通報し、「ひき逃げです」と伝えた。

事件後の対応と警察の動き

やがて白いクラウンがまさしく横づけ。道路に斜めにクルマをとめた。防弾チョッキを着たS刑事が降りてきた。その後、救急車が到着し、救急隊員に担架で救急車に運ばれた。救急車内ではいまだに精神的に不安定で、過呼吸のような状態であった。静かにして気持ちを落ち着けたいと感じていたが、S刑事が耳元で大声を張り上げて話しかけていた。「話を聞かせてください」と叫び続けるS刑事に対し、被害者は「今は呼吸が苦しいから静かにしてほしい」と訴えた。それでも止めないので、救急隊員に「この人を外に出してほしい」とお願いし、ようやく静かになったことで呼吸を落ち着かせることができた。

救急隊員との会話の中で、「病院に運んでも診療科の先生がいない可能性が高い」と言われた。時間は16:00を過ぎていた。明日状態が悪化したら再度119番通報をしてもいいかを確認し、大丈夫とのことで搬送はされなかった。

S刑事と若いK刑事が担当だったようだ。腰を強打して足を引きずりながら、被害者は実況見分に付き合わされた。転倒した場所を指さして説明する中で、救急車がライトをアップにして点けたまま停まっており、周囲に多くの警察官が集まっていることに異様さを感じた。この規模のひき逃げ事件では考えられない、奇妙な光景だと感じた。

その後、被害者はパトカーに乗せられ、東松山警察署へ向かった。西入間警察署や鳩山町役場との一連のトラブルから、スマホで録音を開始する習慣があったため、パトカーに乗った時点で録音を開始していた。

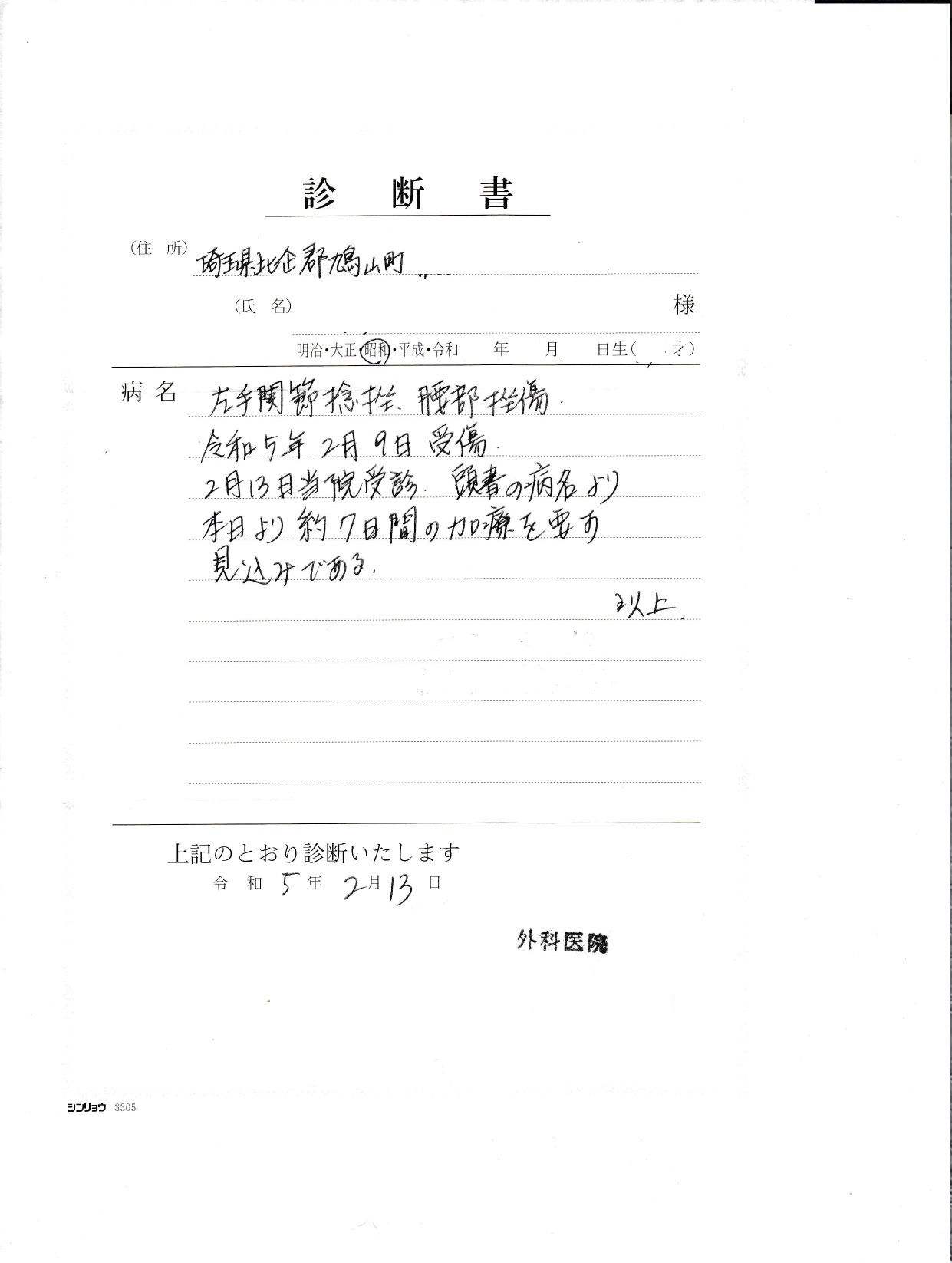

身体的被害

腰の打撲、出血

左掌の打撲、出血

左こぶしの出血

左膝の出血

左手首の捻挫(全治6ヶ月)

|

|

|

|

※全治について

全治とは、怪我が自然治癒を始め、日常生活に戻れるまでの目安を示すものである。治療に実際に要した期間とは異なる場合がある。診断書に記載された全治7日であっても、実際の治療が半年かかることは珍しいことではない。

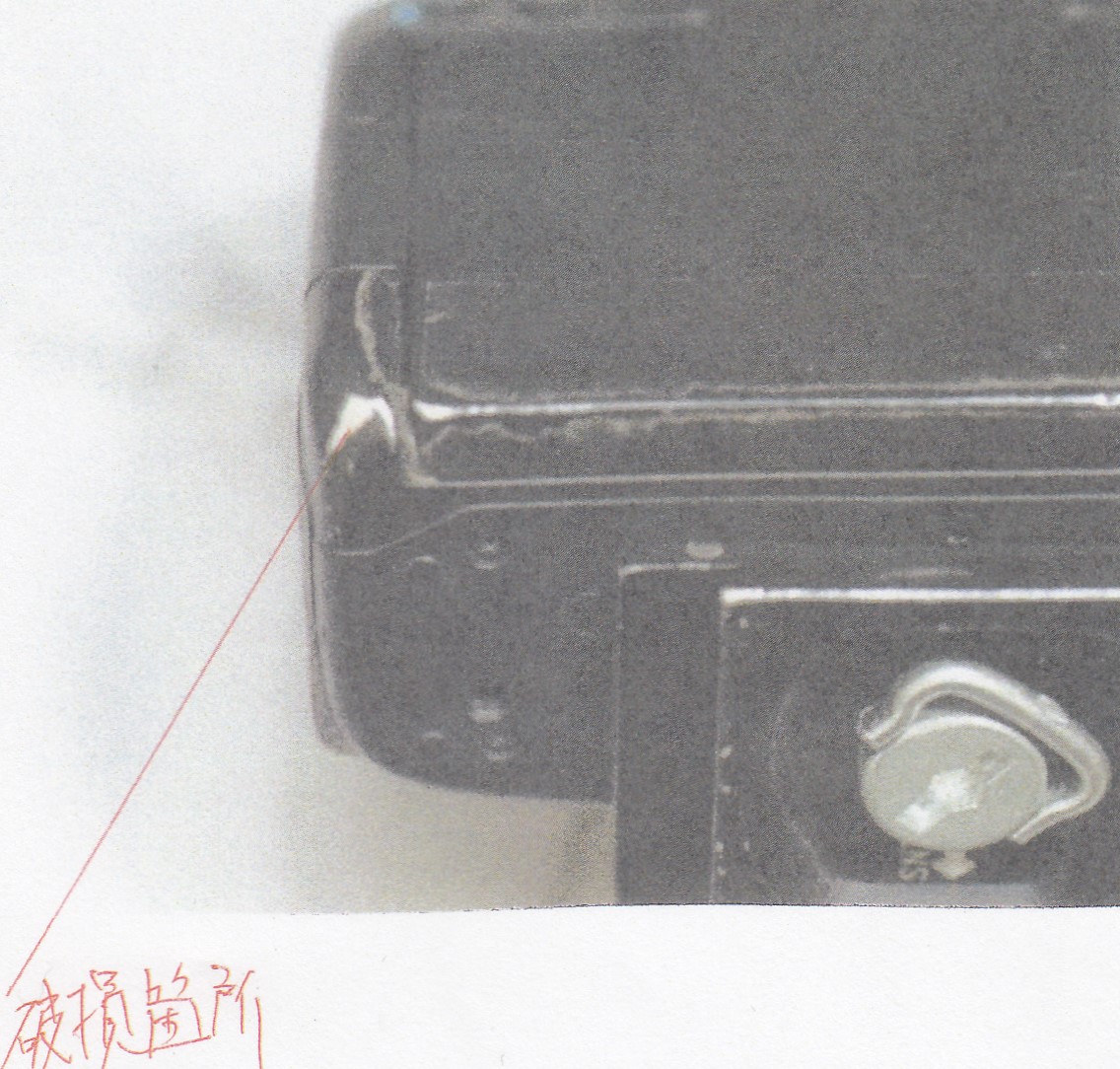

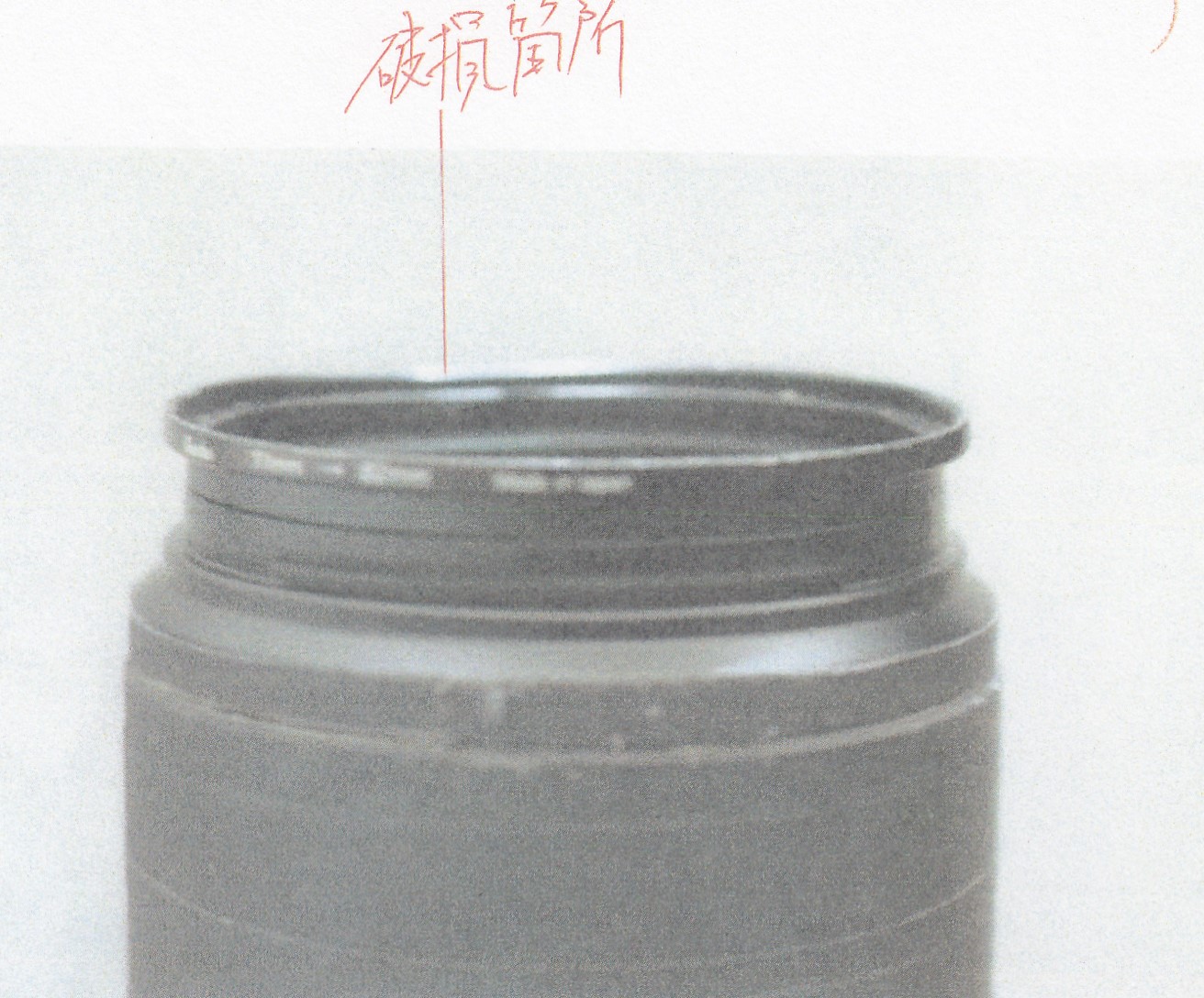

物的被害

|

|

※「破損個所」は実際に警察官が捜査資料に書き込んだもの。

関係する法令

- 刑法 第208条(傷害)

- 刑法 第211条 第2項(自動車運転過失致傷・救護義務違反)

- 道路交通法 第70条(安全運転の義務)

- 道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)

- 刑事訴訟法 第197条 第2項(任意捜査の原則)

- 国家賠償法 第1条 第1項(公務員の不法行為)

刑法 第208条(傷害)人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。刑法 第211条 第2項(自動車運転過失致傷・救護義務違反)業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者が、必要な救護をせず、又は事故の報告をしなかったときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。道路交通法 第70条(安全運転の義務)車両等の運転者は、当該車両等の構造及び道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)交通事故があったときは、直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、かつ、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。刑事訴訟法 第197条 第2項(任意捜査の原則)強制の処分は、この法律又は他の法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。国家賠償法 第1条 第1項(公務員の不法行為)公権力の行使に当たる公務員が、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がその賠償の責めに任ずる。

専門家としての視点

- 実況見分強行による公務員の不法行為該当性

- 救急車内における捜査行為の適法性限界

- ひき逃げ行為と安全運転義務違反の構造

実況見分強行による公務員の不法行為該当性実況見分は刑事訴訟法第218条に基づいて行われるが、これは任意性が前提であり、負傷直後で移動に支障をきたす者に対し無理に立ち会いを求めることは許されない行為であると考えるべきである。国家賠償法第1条第1項は「公権力の行使に当たる公務員が、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がその賠償の責めに任ずる」と規定しており、身体的損傷を受けた被害者に対して実況見分を強行した場合、身体的負担や精神的圧迫が再加重されることで結果的に損害が生じたと評価できる。その際の捜査担当者の判断が医療的配慮や回復状況を顧みないものであれば、違法性が明確になる。特に当該案件では、腰を強打し足を引きずる状態で実況見分に同行させられたとされる経緯がある以上、刑事訴訟法の捜査の合理性・必要性・相当性の三原則を大きく逸脱しており、任意捜査の限界(刑事訴訟法197条2項)を超えた強制的実施とみなされ得る。このような措置が故意又は重大な過失によってなされた場合、国家賠償法に基づく請求が認められる可能性が高い。救急車内における捜査行為の適法性限界救急搬送中の患者に対し刑事訴訟手続上の捜査行為を行うことは、緊急時であっても刑事訴訟法第197条第2項に定める任意捜査の原則を踏まえなければならない。「強制の処分は、この法律又は他の法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」とあるとおり、負傷直後かつ呼吸困難状態の者に対し、明確に「静かにしてくれ」と意思表示しているにもかかわらず、刑事が耳元で大声を張り上げて情報提供を強要する行為は、任意性の原則に反し違法と評価され得る。また、国家賠償法第1条第1項の解釈上、違法な捜査が原因で精神的・身体的被害が拡大したと認められる場合、公務員個人の違法性が明らかとなり、国家が損害賠償責任を負う余地が生じる。加えて、救急車という治療に準ずる空間において、刑事の行動が医療行為の妨害となった場合には、医療法や救急業務に関する条例上の妨害行為として問題となる可能性も否定できない。したがって、救急車内での捜査活動には最大限の配慮と制限が求められるにもかかわらず、それを無視した行動は法的に許容されない。ひき逃げ行為と安全運転義務違反の構造本件において犯人は被害者の左腕を運転席窓に巻き込んだまま急発進し、約10メートルにわたり引きずったとされる。この行為は刑法第208条に規定される傷害罪に該当し得るが、加えて刑法第211条第2項に定める「業務上過失傷害および救護義務違反」に該当することが確実である。条文は「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者が、必要な救護をせず、又は事故の報告をしなかったときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と明記しており、被害者が負傷したにもかかわらず、犯人が車をそのまま発進させて現場から逃走したことは構成要件に完全に合致する。さらに道路交通法第70条が定める「他人に危害を及ぼさないよう運転する義務」、第72条が定める「事故後の救護義務」も同時に違反しており、民事・刑事の両面で重い責任が問われる。特に被害者が110番通報中であるにもかかわらず発進させたという状況は、危険認識の上で敢えて暴行に及んだとも取られかねず、場合によっては故意性の認定材料ともなり得る。これらの行為は交通事故の枠を超えた刑事性を帯びており、実質的には暴行・傷害・逃走の複合的構造である。

専門家としての視点、社会問題として

- 捜査現場における人権軽視と構造的無理解

- 救急現場と法執行の境界線が曖昧になる危険

- 繰り返される嫌がらせの放置と社会的無関心

捜査現場における人権軽視と構造的無理解本件における警察の初動対応、特に救急車内における刑事による尋問の態度、そして実況見分への同行強行などの一連の行為は、近年社会問題として繰り返し指摘されてきた「捜査現場における人権軽視」の典型といえる。捜査機関は事件発生直後から、被害者であっても証言者としての扱いを優先しがちであり、身体的精神的状態への配慮が後回しになる傾向がある。被害者が過呼吸状態で「静かにしてほしい」と訴えているにもかかわらず、刑事が耳元で声を張り上げて質問を続けた行為は、医療現場や緊急対応の知識を欠いたまま捜査行為を優先する姿勢の象徴である。また負傷直後の被害者を実況見分に連れ出すという判断も、合理性を欠いており、形式的な捜査手順を満たすことが実質的な被害者保護に優先されてしまう構造的問題を示している。警察の現場では「協力」という名の下に事実上の強制が行われることも多く、こうした対応は被害者の人権を損なうばかりか、警察全体に対する社会的信頼を大きく損なう原因となる。捜査機関における人権教育や、医療・福祉との連携体制の構築が不可欠であり、現場の判断に依存せずに標準化された行動規範が必要である。救急現場と法執行の境界線が曖昧になる危険救急車内での刑事による捜査的質問、さらには負傷者への無遠慮な接触や言動は、救命医療と法執行の境界があいまいになる現象として極めて重大な社会的課題である。救急車という空間は医療優先が原則であり、患者の心理的安定と身体的保護が最優先されるべきであるにもかかわらず、刑事が乗車したまま声を張り上げて証言を迫るという行為は、医療機関の内部に捜査権が持ち込まれるのと同等の深刻な干渉である。このような場面での警察の対応が容認されれば、今後あらゆる救急現場において同様の法執行が日常化し、重篤な状態の被害者や患者に対して捜査が優先される事態が常態化する恐れがある。現行制度においても、警察と消防・救急の役割分担は明確に分離されているはずであり、その原則を現場で軽視するような判断が積み重なれば、最終的には制度全体の崩壊につながりかねない。よって、救急搬送時における法執行権の発動に関しては、明確な制限を制度化し、医療優先原則を厳格に適用する必要がある。警察職員に対しては、現場対応の訓練に医療的視点と倫理的配慮を組み込むべきである。繰り返される嫌がらせの放置と社会的無関心被害者が本件以前から複数回にわたって同一車両による嫌がらせを受けていたにもかかわらず、適切な捜査や保護措置が講じられていなかった点は、地域社会や行政の構造的な無関心と警察機関の対応の限界を象徴している。住民が通報を繰り返しても記録が蓄積されず、具体的な抑止や検挙につながらないケースは全国各地で報告されており、嫌がらせやストーキング行為が実害に発展してからようやく警察が動き出すという対応は、すでに制度疲労の域に達している。社会全体として、日常的な嫌がらせに対して「証拠がなければ動けない」「加害の意図が明確でなければ判断できない」といった後追い型の姿勢が固定化されており、個人の安全確保はあくまで自己責任とされがちである。こうした状況は、特定の被害者を孤立させる構造的暴力の温床となり、ひとたび重大事件が起きれば形式的な検証と一時的な対応で終わってしまう。警察・行政・地域が連携し、初期段階の通報を真正面から受け止める体制を整備しない限り、同様の悲劇は繰り返されるであろう。

まとめ

この一件は単なるひき逃げ事件にとどまらず、長期的かつ反復的な嫌がらせの蓄積が重大な結果を引き起こした事例であるといえる。被害者は過去に複数回、同一の車両によるつきまとい行為を警察に通報していたが、実効的な対応はなされず、最終的に生命を脅かす重大事案に発展した。事件発生当日においても、被害者の身体的状態や精神的負担に対する配慮は欠け、実況見分の強行や救急車内での尋問など、手続きの名を借りた人権の軽視が顕著に表れていた。救急の現場は本来、医療優先であるべき空間であるにもかかわらず、警察の行動が法的境界を越えていたことは制度上深刻な問題を提起している。さらに警察官の対応には構造的な人権感覚の欠如があり、個人の尊厳を守るという原点が失われていることが強く懸念される。被害者が記録していた録音や映像が唯一の証拠として残された事実は、現代において自己防衛の手段が個人に委ねられている現実を象徴しており、再発防止には法的整備と現場教育の両面からの改革が必要である。