鳩山町、鳩山町役場、鳩山町役場長寿福祉課が嫌がらせ、事件、そして保護に関与していたという事実は、地方自治のあり方そのものを揺るがす深刻な問題である。本来、地方自治体は住民の福祉を守り生活を支える役割を担っているはずである。しかし本件では、役場の行動が住民を守るどころか不利益を与える方向に作用し、社会的信頼を大きく損なっている。さらに、全国最年少町長として注目を集める町長が、住民からの指摘に対して明確な否定も肯定もせず「ご意見として受け止める」と回答したことは、行政が事実上関与を認めたという重大な意味を持つ。嫌がらせや事件、保護に行政機関が関与していたならば、それは地方自治法の理念や国家賠償法、個人情報保護法など複数の法令に抵触する可能性がある。この問題を解き明かすことは、一自治体の不祥事を超え、社会全体の制度的信頼の維持にとって不可欠である。

さんま御殿出演 沈黙する全国最年少鳩山町長と保護問題

- 嫌がらせがついに殺人未遂事件に発展

- さんま御殿出演 沈黙する全国最年少鳩山町長と保護問題

- 考察:さんま御殿出演 沈黙する全国最年少鳩山町長と保護問題

嫌がらせがついに殺人未遂事件に発展

2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目

4年間、西入間警察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。

事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被害者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。

被害者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間警察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。

「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。

そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。

遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。

犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。

運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。

2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。

犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。

被害者は話しかける。

「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」

犯人は答えた。

「ポケモ~ン!」

助手席の女性が犯人に言う。

「あなた、もう行きましょうよ」

被害者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。

左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。

そこでまさかの急発進。

犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。

必死に左手を運転席から抜き出す。

被害者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。

犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。

その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。

さんま御殿出演 沈黙する全国最年少鳩山町長と保護問題

この事件の前提となった嫌がらせは、西入間警察署、犯人、そして鳩山町役場長寿福祉課の連携によって行われていた。

そもそもの発端は、家庭問題に西入間警察署が民事介入してきたことにある。西入間警察署は鳩山町役場長寿福祉課と連携し、鳩山町役場長寿福祉課は精神保健福祉士(MHSW、PSW)を派遣して被害者に接触を図った。

接触にあたっては、自立支援に関する個人情報が目的外に利用されたのである。

その後、この精神保健福祉士の不手際によって家庭は崩壊し、接触から約2年で精神保健福祉士との関係は断絶した。

精神保健福祉士の思惑に気づいた被害者は、その責任追及に乗り出した。対応にあたったのは長寿福祉課長であったが、そこで繰り返されたのは不適切な発言と不適切な対応であった。やがて鳩山町役場長寿福祉課は、最終的に対応自体を拒絶するに至った。

並行して、西入間警察署、犯人、そして鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせが続き、やがて事件、そして保護へと繋がっていった。

事件、保護の後、事件で負傷した被害者は病院へと向かった。その様子を確認するために現れたのは「鳩山町防犯パトカー」。

これにより、鳩山町役場長寿福祉課が西入間警察署、犯人と連携し、嫌がらせ、事件、そして保護に関与していたことが明確となった。

事件、保護から2年後、被害者は再び自立支援医療を受けようと、鳩山町役場長寿福祉課と接触した。

かつて一連の問題の発端となったのは個人情報であるにもかかわらず、自立支援医療の申請にあたり、鳩山町役場長寿福祉課は無神経にも個人情報利用の同意書の提出を求めてきた。

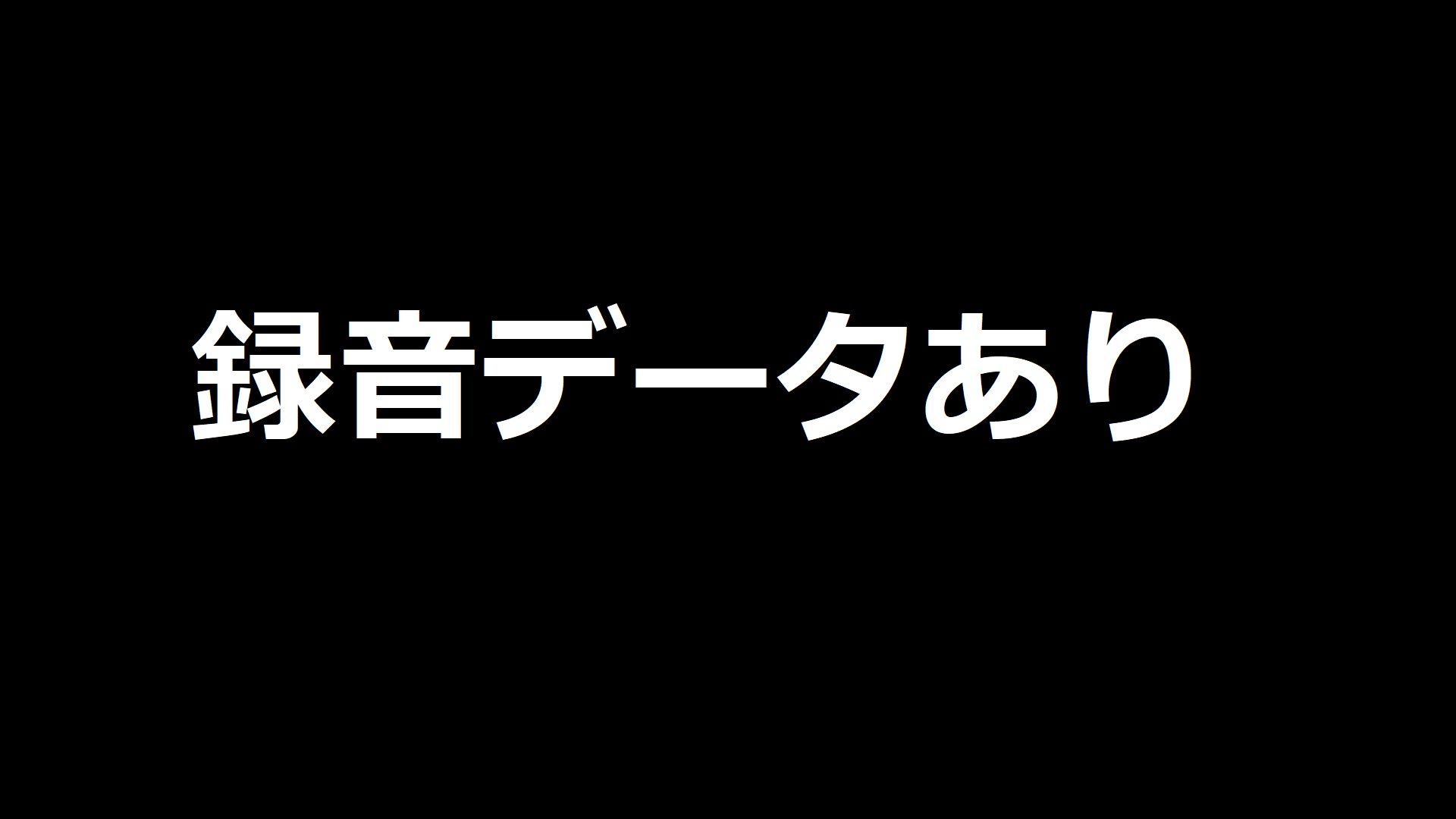

被害者は、この問題、そして事件や保護をめぐる鳩山町役場長寿福祉課との関連について、さんま御殿に出演した全国最年少鳩山町長に対し、「町長へのメール」システムを通じて問い合わせを行った。

この「町長へのメール」に対する、さんま御殿に出演した全国最年少鳩山町長の回答は以下のとおりである。

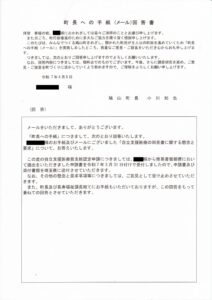

メールをいただきまして、ありがとうございます。

「町長への手紙」につきまして、次のとおり回答いたします。

○○○○様のお手紙及びメールにございました「自立支援医療の同意書に関する懸念と

要求」について、お答えいたします。

この度の自立支援医療費支給認定申請につきましては、○○様から簡易書留郵便におい

て提出をいただきました申請書を令和 7 年 3 月 31 日付けで受付しましたので、申請書及び

添付書類を埼玉県に送付させていただきます。なお、その他の懸念と要求事項等につきましては、ご意見として受け止めさせていただきます。

また、町長及び長寿福祉課長宛てにお手紙もいただいておりますが、この回答をもって

兼ねての回答とさせていただきます。

「なお、その他の懸念と要求事項等につきましては、ご意見として受け止めさせていただきます。」

この回答には明らかな違和感がある。

もし事件や保護に鳩山町、鳩山町役場、そして鳩山町役場長寿福祉課が関与していないのであれば、当然に、以下のような回答となるはずである。

「そのような事実はありません。」

「そのような事実はないと報告を受けています。」

「確認のうえ、改めてご連絡いたします。」

つまり、町長は肯定もしなければ、否定もしなかったのである。

否定をしないということは、肯定したも同然である。

もし、事実がないのであれば、「ない」と否定すればいいだけのことである。

ここに、この一連の嫌がらせ、事件、そして保護の問題に、鳩山町、鳩山町役場、鳩山町役場長寿福祉課が関与していたことが明白となった。

さんま御殿に出演していようが、全国最年少であろうが、首長である町長が明確に認めた以上、その責任は糾弾されるべきである。

考察:さんま御殿出演 沈黙する全国最年少鳩山町長と保護問題

今回の問題は、「嫌がらせ」「事件」「保護」という三つの局面に、鳩山町・鳩山町役場・鳩山町役場長寿福祉課がどのように関与していたのか、そしてその責任を町長がどのように認識していたのかという点に尽きる。

まず最初に浮かび上がるのは、制度的な「支援」という名目の下で行われた介入の実態である。西入間警察署が民事に介入した後、鳩山町役場長寿福祉課は同課精神保健福祉士を通じて接触を図った。ここで行われた個人情報の目的外利用は、行政が形式的な正当性を掲げながら、実際には当事者の生活を不利に導く結果をもたらした象徴である。

さらに、精神保健福祉士の不手際によって家庭が崩壊したことは、「支援の失敗」では済まされない。これは単なる技術的ミスではなく、制度の不備と組織の対応責任が重なった結果だと考えられる。その後、長寿福祉課長による不適切発言と対応拒否は、行政が自らの失敗を覆い隠すかのように責任を放棄した象徴的な行動と映る。

事件後の局面では「鳩山町防犯パトカー」が登場する。この事実は、町が「関与していない」と言い逃れする余地を消している。行政が事件後に被害者の前に姿を見せた以上、被害者側から見れば町が加担していたことは疑い得ない。

2年後の自立支援医療の申請でも、町は再び個人情報利用の同意書を求めた。これは被害者にとって「再び同じ仕打ちを受ける」という不信感を強固にする行為であり、行政の無神経さを示す。

そして最も重要なのが町長の回答姿勢である。全国最年少町長であり、テレビ番組に出演する華やかな顔を持つ一方で、実際の場では「ご意見として受け止める」という言葉に終始した。第三者目線で見れば、これは「否定を避けることで事実を暗黙に認めた」構図である。もし本当に無関係であれば「そのような事実はない」と明言するはずだからだ。

結果的に、鳩山町の責任は二重の形で浮き彫りになる。ひとつは行政としての関与と対応不備そのもの、もうひとつは町長がその事実を否定しなかったことによる黙認である。つまり「沈黙」そのものが最大の証拠となったのである。

関係する法令

- 地方自治法

- 国家賠償法

- 個人情報の保護に関する法律

- 刑法

- 民法

地方自治法(第1条の2)

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

地方自治法(第138条の2)

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を誠実に管理し、及び執行する責任を有する。

国家賠償法(第1条)

国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

個人情報の保護に関する法律(第16条)

利用目的を達成するために必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報の保護に関する法律(第17条)

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。

刑法(第193条)

公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

民法(第709条)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

専門家としての視点

-

- 地方自治法と役場の関与の問題

- 国家賠償法と個人情報保護法から見る法的責任

- 町長の沈黙と法的責任

地方自治法と役場の関与の問題

鳩山町、鳩山町役場、鳩山町役場長寿福祉課が嫌がらせ、事件、保護に関与していたという事実は、地方自治法の根本的な理念に反している。地方自治法第1条の2は「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と規定しており、住民の福祉を守るべき行政機関が反対に住民に被害を与えたことは重大な逸脱である。また、長寿福祉課長が不適切な発言や対応を繰り返し、最終的に対応を拒絶したことは、組織内部の管理体制の不備を示すものである。そして、その状況を是正せず放置した町長には、地方自治法第138条の2に定められる「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を誠実に管理し、及び執行する責任を有する」という規範に照らし、誠実管理義務違反の責任が及ぶことになる。さらに、役場の対応が公平性を欠き、一部の住民を標的にするような性質を持っていたならば、それは行政の中立性と公正性を失わせ、地方自治法が求める自治体の存在理由そのものを揺るがすことになる。このように、役場の関与は住民福祉増進の義務違反、管理監督体制の不備、そして首長の誠実管理義務違反という三重の問題を内包している。

国家賠償法と個人情報保護法から見る法的責任

鳩山町役場長寿福祉課の関与は国家賠償法および個人情報の保護に関する法律の両面から法的責任を問われ得る。国家賠償法第1条は「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定しており、役場職員や長寿福祉課長が職務上の立場を利用して嫌がらせや不当な対応を行い被害者に損害を与えた場合、鳩山町が直接的な損害賠償責任を負うことになる。また個人情報保護法第16条は「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱つてはならない」と規定し、第17条は安全管理義務を課している。自立支援医療に関する個人情報を目的外に利用したことは、法の明確な禁止に抵触し、個人情報を守られるべき住民の権利を侵害したことになる。さらに、刑法第193条の職権濫用罪「公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」に照らせば、課長や職員がその職権を用いて不当な圧力を加えた場合、刑事責任の可能性も排除されない。国家賠償責任、個人情報保護違反、職権濫用という三重の法的リスクが存在する。

町長の沈黙と法的責任

町長の対応に関する問題は最も象徴的である。住民から嫌がらせや事件、保護への関与について問われた町長が「ご意見として受け止める」と回答した事実は、法律上の観点からは否定をしなかったことによる重大な意味を持つ。地方自治法第138条の2は町長に誠実管理責任を課しており、役場の行為について明確に調査し、住民に説明する義務があるはずである。それを果たさず「沈黙」を選んだことは、事実を認めたと同等に評価され得る。さらに国家賠償法の適用において、自治体の長は最終的な賠償責任の執行責任を負う立場にある。町長の沈黙は自治体が関与していたことを裏付け、住民が法的に賠償を請求する根拠を補強する作用を持つ。民法第709条の不法行為「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」に照らせば、町長が適切な対応をせず住民の権利侵害を放置したことは過失と評価される余地がある。専門的に見れば町長の沈黙は単なる政治的判断ではなく、法的責任を裏付ける「不作為の承認」として作用している。

専門家としての視点、社会問題として

-

- 地方行政における住民福祉の逆転現象

- 制度的介入と個人情報の濫用がもたらす社会的不信

- 町長の沈黙が示す政治責任と社会的影響

地方行政における住民福祉の逆転現象

鳩山町、鳩山町役場、鳩山町役場長寿福祉課が嫌がらせ、事件、保護に関与していた事実は地方自治体が本来担うべき住民福祉の増進を逆転させる現象を示すものである。地方自治法第1条の2は地方公共団体が住民の福祉の増進を基本とすることを定めており、また第138条の2は首長に対してその権限に属する事務を誠実に管理し執行する責任を課している。ところが本件では福祉行政の名の下に行われた介入が住民を保護するのではなく逆に追い詰めており、行政機関が権力構造を用いて住民に不利益を与える事態が発生している。これは単なる一自治体の逸脱ではなく、地方行政の制度そのものが持つ二面性を示す事例といえる。支援を装いながら実態としては監視や干渉に機能する場合、住民は行政への信頼を失い、制度自体を拒絶するようになる。結果として福祉制度は住民保護ではなく統制の手段として認識され、社会全体に「行政不信」という副作用を拡散する。地方行政の中立性と公正性が失われると住民自治の基盤が崩れ、民主的統治の根幹に影響を与えるため、この問題は単に地域の逸脱にとどまらず、社会全体の制度的信頼に直結する問題である。

制度的介入と個人情報の濫用がもたらす社会的不信

鳩山町役場長寿福祉課が関与した嫌がらせや事件、保護の過程で自立支援医療の個人情報が目的外に利用されたことは、社会的観点から重大な不信を生む。個人情報保護法第16条は「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない」と規定しているが、これに反して利用された情報は住民の生活を直接不安定にさせた。行政機関が守るべき情報を逆に嫌がらせや介入の道具にした場合、住民全体が「行政に個人情報を渡すこと自体が危険である」と感じるようになり、制度の利用を拒む動きにつながる。特に医療や福祉の領域は利用者の弱みが情報として蓄積されやすいため、一度の濫用が地域社会全体に大きな不信を広げる。さらに制度的介入が「支援」ではなく「監視」と認識されると、弱者が制度を避けることで必要な支援から排除されるという二次被害が拡大する。これにより制度の正当性は失われ、福祉行政は住民保護のためではなく、行政側の都合で住民を操作するために存在するという構造的な不信が社会問題化するのである。

町長の沈黙が示す政治責任と社会的影響

全国最年少町長が「ご意見として受け止める」と回答し、嫌がらせや事件、保護への関与を否定しなかったことは社会的に重大な意味を持つ。地方自治法第138条の2は普通地方公共団体の長に誠実管理責任を課しており、町長は役場の行為について明確に調査し住民に説明する義務を負う。しかし沈黙を選んだことで、事実上関与を肯定したと受け止められる。この「否定しない」という態度は行政組織全体の責任を背負う首長が責任を回避した構造を浮き彫りにし、住民から見れば制度の正当性を否定する根拠となる。さらに、首長がメディア出演を通じて「若さ」や「話題性」に注目される一方で、実務においては責任を果たさない姿勢を示したことは、政治不信を拡大させる要因である。民法第709条の不法行為責任に照らせば、首長が適切な対応をしなかったことは過失と評価され得る。社会問題として重要なのは、この沈黙が町内の問題にとどまらず「政治は結局責任を取らない」という広範な不信感を地域社会全体に広げる点である。町長の沈黙は単なる答弁ではなく、社会的影響として政治不信を増幅させ、住民自治と民主主義の基盤に打撃を与える現象として捉えられる。

まとめ

鳩山町、鳩山町役場、鳩山町役場長寿福祉課が嫌がらせ、事件、保護に関与していたという事実は、地方自治体が本来担うべき住民福祉を根底から逆転させる深刻な事例である。地方自治法第1条の2が定める住民福祉増進の基本理念は無視され、さらに首長に課される第138条の2の誠実管理責任も果たされていない。国家賠償法第1条に基づく賠償責任や、個人情報保護法第16条、第17条で規定された利用目的を超える取扱いの禁止が破られた点も無視できない。長寿福祉課による不適切な発言や対応拒否、防犯パトカーの出動などは行政が制度を支援ではなく監視や嫌がらせに用いた証左であり、民法第709条の不法行為責任の対象にもなり得る。さらに刑法第193条の職権濫用にも触れる可能性があり、行政組織が一体で住民の権利を侵害した姿が浮き彫りになる。町長は「ご意見として受け止める」とのみ回答し、事実を否定しなかったことで関与を黙認した構図となっている。こうした沈黙は社会的に大きな意味を持ち、政治不信や行政不信を増幅させ、地方自治の信頼基盤を大きく揺るがす。結果としてこの問題は単なる一地域の逸脱にとどまらず、制度的信頼の危機として社会全体に波及する性格を持つ。