鳩山町長が最年少という肩書で注目を集めながらも、実際の町政運営は従来型の体質から脱却できず、結局は田舎町政の首をすげ替えただけに過ぎないのではないかという疑念が広がっている。町長自身の発信は派手さが目立つ一方で、政策面では抽象的なスローガンにとどまり、制度設計や予算の裏付けを欠いていることから、住民にとっての実質的な改善にはつながっていない。さらに、外部からの応募者増加も「若き町長」という宣伝効果にすぎず、定着や改革には至っていない点が指摘される。町政が本質的に変わらないまま首長だけが交代する状況は、地方自治法の趣旨に反し、住民の期待を裏切るものである。

- 鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

- これまでは

- 鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

- 旧来の権力構造に依存した操り人形。宮崎元町長の傀儡か?

- 全国最年少という肩書きは話題づくりにすぎず、実務経験不足を隠すための宣伝材料

- 応募者数10倍は裏付けのない誇張で、数字の信頼性に乏しい

- 人事異動は表面上の入れ替えにとどまり、組織改革にはまったく結びついていない

- 世代交代を装っただけで、実態は旧体制の延命策

- オリエンタルランド勤務を強調するが、実績が伴わず「経歴の箔付け」に利用している

- 議員秘書経験を打ち出しているが、実際は自民党系であり不都合な背景を隠している可能性

- 自民党の低迷期に依存しており、将来的なリスクを抱え込む構図

- さんま御殿出演などメディア露出は町政無関係の自己宣伝にすぎない

- 首長会談や企業協定は広報用のアピールに偏り、住民生活の改善には直結していない

- 職員面談は形式的で、内部改革や労働環境改善に具体的成果を残していない

- 所信表明の施策は抽象的で、予算裏付けも制度設計もなくスローガンで終わっている

- 選挙での得票は話題性に依存した一時的な数字で、政策への信任ではない

- 町外応募者の増加も「最年少町長」という宣伝効果にすぎず、定着や改革につながっていない

- google検索結果は町長の自己演出記事で埋まり、町政の実態は見えない「お花畑」状態

- 考察:鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

- これまでは

- 鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

- 考察:鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

これまでは

2023年2月9日

4年間にわたる鳩山町役場、西入間警察署、そして犯人による嫌がらせは、ついに殺人未遂事件へと発展した。

事件後、東松山警察署へ連れて行かれた被害者は、被害者であるにも関わらず、警察官職務執行法第3条による保護。18時間拘束され、危うく精神病院に入院させられそうになった。

その後、被害者は東松山警察署へ被害届を提出。加害者による傷害罪として扱われた。不起訴となるも、弁護士の薦めにより告訴。しかし刑事事件としては不起訴が確定した。

その後の対応について検討している中、上述の問題の発端となった鳩山町役場長寿福祉課とのやり取りが発生し、再びトラブル。

前町長と違い、若いと評判の町長であれば町の対応も変わる可能性があると思い、「町長へのメール」システムを利用してみた。

この際、上述の問題についても、若い町長であれば関心を示してくれるとも期待して、追記をしたみた。

ところが、変わるどころか前町長以上の玉虫色の回答。

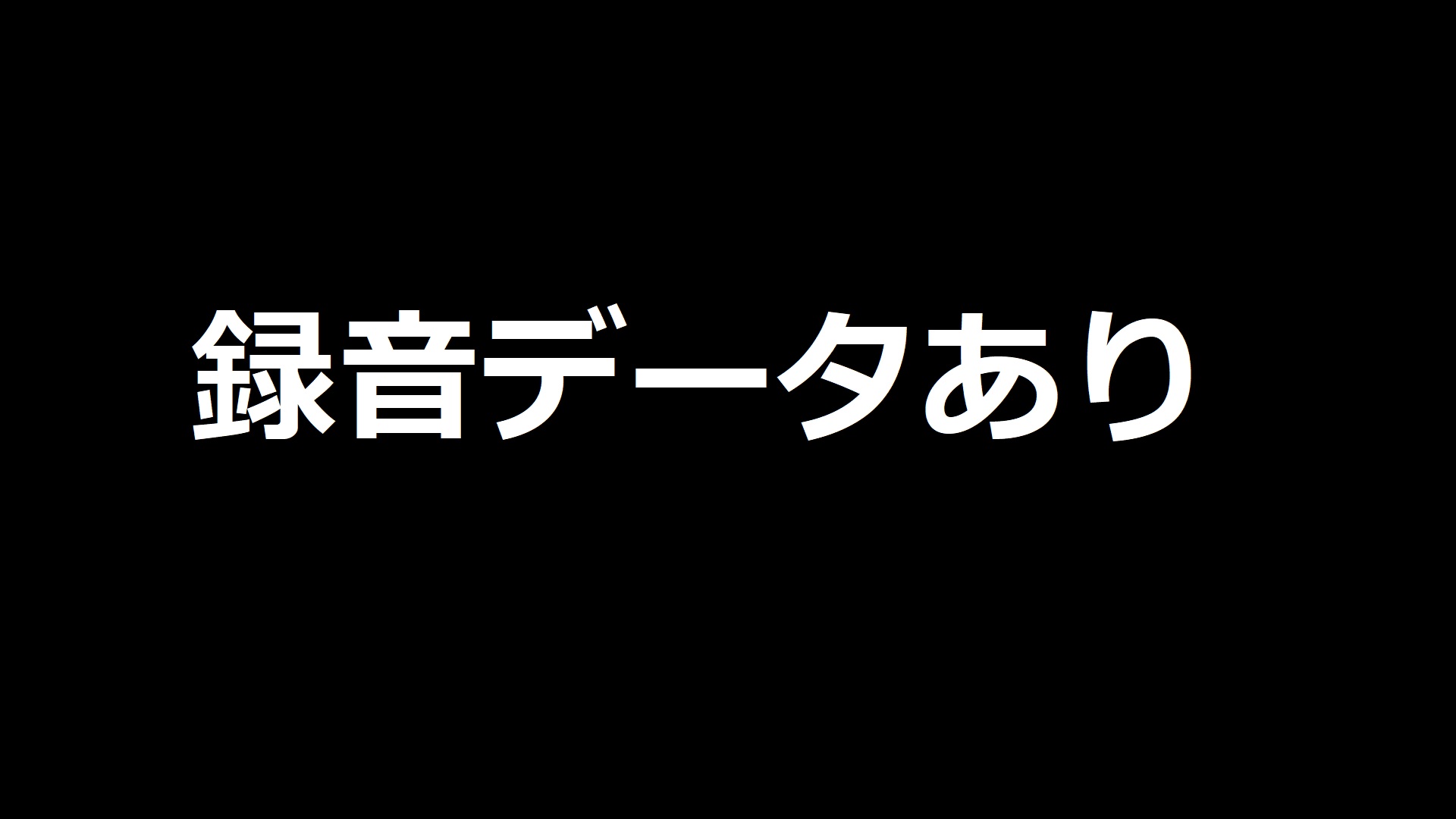

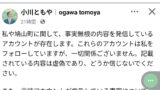

この件について当ブログおよび他のSNSで発信していたところ、なんと町長自身が町長のSNSアカウントで当アカウントを名指しで批判してきたのである。

そこには当アカウントを「事実無根」「虚偽」「誤った情報」と記載していた。

鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

私がこれまで現町長に対して期待していた理由としては、以下の情報があったからだ。

- 宮﨑元町長の推薦を受け、地域の信頼を背景に選挙を戦った

- 世代交代を掲げ、新しいリーダー像として注目された

- オリエンタルランド勤務の経歴を示し、華やかな印象を与えた

- 議員秘書としての経験を持ち、政治の現場を知っていることを強調した

- さんま御殿出演などメディアに登場し、町の名前を広めた

- 首長会談や企業協定を進め、外部との連携をアピールした

- 職員との面談を実施し、対話を重視する姿勢を見せた

- 所信表明で子育てや農業支援など幅広い施策を打ち出した

- 選挙で3,136票を獲得し、約60%の投票率で信任を得た

- 町外からの応募者が増加し、町の注目度が高まったことを示した

しかしこれまでの対応を見ると、

- 旧来の権力構造に依存した操り人形。宮崎元町長の傀儡か?

- 全国最年少という肩書きは話題づくりにすぎず、実務経験不足を隠すための宣伝材料

- 応募者数10倍は裏付けのない誇張で、数字の信頼性に乏しい

- 人事異動は表面上の入れ替えにとどまり、組織改革にはまったく結びついていない

- 世代交代を装っただけで、実態は旧体制の延命策

- オリエンタルランド勤務を強調するが、実績が伴わず「経歴の箔付け」に利用している

- 議員秘書経験を打ち出しているが、実際は自民党系であり不都合な背景を隠している可能性

- 自民党の低迷期に依存しており、将来的なリスクを抱え込む構図

- さんま御殿出演などメディア露出は町政無関係の自己宣伝にすぎない

- 首長会談や企業協定は広報用のアピールに偏り、住民生活の改善には直結していない

- 職員面談は形式的で、内部改革や労働環境改善に具体的成果を残していない

- 所信表明の施策は抽象的で、予算裏付けも制度設計もなくスローガンで終わっている

- 選挙での得票は話題性に依存した一時的な数字で、政策への信任ではない

- 町外応募者の増加も「最年少町長」という宣伝効果にすぎず、定着や改革につながっていない

- google検索結果は町長の自己演出記事で埋まり、町政の実態は見えない「お花畑」状態

旧来の権力構造に依存した操り人形。宮崎元町長の傀儡か?

宮﨑得一元町長の推薦を受けて当選した現町長は、表向きには「若さ」や「刷新」を掲げながらも、その実態は旧来の権力構造の中で誕生した存在にすぎない。政策や運営姿勢には新しさがなく、むしろ元町長や既存の勢力に依存する形で動いているため、実質的には操り人形と評されても仕方がない。

町政の表舞台では顔ぶれが変わったように見えるが、根幹の仕組みは従来のままであり、宮﨑氏や小峰氏の延長線上にある政治が続いている。つまり、「全国最年少町長」という肩書きは単なる見せかけであり、田舎町政の実態は首をすげ替えただけの構図に過ぎない。

町民にとっては「新しい町政」ではなく、旧勢力が若い顔を看板にして延命しただけの状況であり、期待された変革とはほど遠い姿が浮かび上がっている。

全国最年少という肩書きは話題づくりにすぎず、実務経験不足を隠すための宣伝材料

全国最年少という肩書きは一見すると新鮮さや注目を集める要素のように見えるが、実際には実務経験の乏しさを覆い隠すための宣伝的装飾にすぎない。若さや最年少といった肩書きは、メディアに取り上げられやすく一時的な話題性を生むが、行政運営に不可欠な能力や成果を直接保証するものではない。本来、自治体運営には地域課題を理解し、住民の生活に寄り添う具体的施策の実行力が求められる。しかし「最年少」という言葉はそうした実力の裏付けを省き、表面的なキャッチコピーとして強調されているにすぎない。結果として、町政の実態よりもイメージ戦略が前面に押し出され、政治家としての責任や実効性よりも「若さ」という見せかけの要素が評価基準にすり替えられている。このような状況は、住民にとって本当に必要な改革や改善から視線を逸らせる危険を孕んでいる。

応募者数10倍は裏付けのない誇張で、数字の信頼性に乏しい

「応募者数10倍」という数字は一見すると大きな成果のように見えるが、裏付けとなる一次資料が存在せず、報道ベースでしか確認できない不安定な根拠に立脚している。そのため、数字の信頼性は乏しく、事実としての重みよりも話題性を狙った誇張の色彩が強い。実際にどのような条件下で算出された数値なのか、応募者の属性や定着率がどうであったのかといった検証は示されていない。結果として「10倍」という表現は単純でわかりやすい宣伝材料として利用されているだけであり、行政の実効的な改革や人材確保の実績を保証するものではない。住民にとって重要なのは数値の派手さではなく、その裏にある制度改善や持続的な成果であり、この「10倍」というフレーズはむしろ実態を覆い隠すスローガン的役割に終始している。

人事異動は表面上の入れ替えにとどまり、組織改革にはまったく結びついていない

鳩山町役場で行われた人事異動は、広報誌に記載されている範囲を見ても管理職や退職者、新任者の入れ替えに限定されており、組織全体の構造や業務運営の抜本的な改革にはつながっていない。職員の配置換えを「刷新」としてアピールしているものの、実際には従来の枠組みを温存したままの表面的な動きに過ぎず、住民生活や行政手続きの改善へ直結する効果は見られない。つまり、形式的な入れ替えを改革と呼んでいるだけであり、内部の文化や意思決定の仕組みを変革する力にはまったく及んでいない。こうした人事を大きな成果として広報する姿勢自体が、町政の実効性よりもイメージ戦略を優先していることを浮き彫りにしている。

世代交代を装っただけで、実態は旧体制の延命策

世代交代を装っただけで、実態は旧体制の延命策にすぎないという構図は、鳩山町政の本質を突いている。若い顔を前面に掲げることで「刷新」や「変化」を演出しているが、実際には旧来の利権構造に依存し続けており、町政運営の根幹は変わっていない。宮﨑元町長をはじめとする旧勢力の影響力は依然として強く残り、新しい政治の姿を期待した町民の思いは裏切られている。つまり、「全国最年少町長」という肩書きは単なる看板に過ぎず、政策や運営方針に革新性は見られない。町民から見れば、顔ぶれが変わっただけで中身は同じ「田舎町政」の延長線上にあり、延命のためのパフォーマンスが繰り返されている状況である。

オリエンタルランド勤務を強調するが、実績が伴わず「経歴の箔付け」に利用している

現町長が前面に押し出している「オリエンタルランド勤務」という経歴は、その実績が不明確であるばかりか、むしろ社内で十分に評価されず短期間で退職した結果である可能性も否定できない。もしそうであれば、大企業での経験を箔付けとして利用しながらも、その中身は伴っていなかったことを意味し、住民に示している「華やかな経歴」は実態とかけ離れた宣伝に過ぎない。政治家としての能力や町政における改革姿勢を示すはずの経歴が、実際には評価を得られずに辞めた過去の切り取りであるとすれば、町民を欺く情報操作といえる。経歴の本質を精査せず「大企業出身」という肩書だけで信頼を集めようとする姿勢こそ、政治の軽薄化を象徴しており、町政における責任感の欠如を露呈している。

議員秘書経験を打ち出しているが、実際は自民党系であり不都合な背景を隠している可能性

現町長が経歴として掲げている「議員秘書経験」は、一見すると政治の現場で鍛えられた実務能力の証のように見える。しかし実際には自民党系議員の秘書であったとされ、当時の自民党は派閥抗争や統一教会問題などで国民から強い批判を浴びていた時期と重なる。もしその経歴を明示的に自民党の一部として説明すれば、有権者からの印象は大きく変わったはずである。それをあえて曖昧に「議員秘書」とだけ表現しているのは、不都合な背景を隠すための作為的な経歴操作とも受け取れる。さらに現在の自民党が国政レベルで求心力を失いつつある中で、あえて自民党系であることを隠し、若さや刷新のイメージだけを強調するのは、町民に対する重大な欺瞞である。経歴を「隠す」のではなく「都合よく編集して見せる」姿勢こそが、この町政の本質を映し出している。

自民党の低迷期に依存しており、将来的なリスクを抱え込む構図

現町長の政治的立ち位置は、自民党系の議員秘書経験や人脈に強く依存しており、その背景が「自民党の低迷期」と重なっている点は見過ごせない。国政において自民党は派閥解体、資金問題、統一教会をめぐる一連の不祥事などにより信頼を大きく損ない、世論の支持を急速に失っている。こうした時期に自民党系の後ろ盾に依存することは、町政そのものが不安定な基盤の上に成り立っていることを意味する。短期的には「人脈の後押し」で町長就任を果たしたとしても、長期的には衰退する組織に足を取られ、改革どころか町政自体がしがらみに縛られる危険性が高い。町民が期待した「若さ」や「刷新」は、実態として自民党の延命策に取り込まれているだけであり、この依存構造は将来的に町の政治を停滞させる深刻なリスクを抱え込んでいる。

さんま御殿出演などメディア露出は町政無関係の自己宣伝にすぎない

首長会談や企業協定は広報用のアピールに偏り、住民生活の改善には直結していない

首長会談や企業協定といった活動は、一見すると町の発展や外部との連携強化のように見えるが、実際には広報紙やSNSに掲載されるアピール材料として利用されているだけにとどまっている。住民が日常的に直面する課題、例えば医療や福祉、教育、インフラ整備といった生活基盤に直接的な改善がもたらされた形跡は乏しい。むしろ「どこと会った」「どこと協定を結んだ」という形式的な報告を積み重ね、あたかも実績があるかのように演出しているに過ぎない。こうした外向きの見せ方は短期的に「活発に活動している」という印象を与えるが、町政の中身や住民への還元が欠落しているため、長期的には空虚さだけが残る。町民が求めているのは日々の暮らしを改善する具体的施策であり、会談や協定のニュースではない。それにもかかわらず、広報用の材料ばかりを優先する姿勢は、政治家としての責任を履き違えたものだといえる。

職員面談は形式的で、内部改革や労働環境改善に具体的成果を残していない

町長が強調する「職員との面談」は、実際には形式的なイベントに過ぎず、内部改革や労働環境改善に具体的な成果を残していない。短期間で全職員との対話を行ったと報じられているが、それはあくまで「聞き取りをした」という既成事実を積み上げるためのパフォーマンス的行為にとどまっている。もし本当に改革の意思があれば、職員の待遇改善や業務効率化、組織文化の刷新といった実質的な変化が確認できるはずだが、そのような施策は示されていない。むしろ「面談した」という外形的な実績を広報や報道で強調することで、「職員の声に耳を傾ける町長」という印象を住民に与えようとしただけである。結果的に、内部改革に直結しないパフォーマンスに終始しているため、組織の停滞を温存し、住民サービスの改善にもつながっていない。住民が求めるのは形式的な面談ではなく、具体的な制度や仕組みの改善であることは明白である。

所信表明の施策は抽象的で、予算裏付けも制度設計もなくスローガンで終わっている

現町長が所信表明で掲げた「介護保険料の軽減」「子育て支援」「農業支援」といった施策は、一見すれば住民の関心に応える前向きな政策のように映る。しかし、その中身を精査すると具体的な数値目標や予算の裏付け、制度設計の詳細が示されていないため、実効性に欠けていることは明らかである。政治家としての責任ある提案であれば、財源をどこから確保するのか、どのように制度を設計し実行に移すのかが提示されるべきだが、その部分は全て抜け落ちている。結果として、所信表明は「新しい町政を目指す」という抽象的なスローガンの羅列にとどまり、住民に一時的な期待を抱かせるだけの演説と化している。町民にとって重要なのは、実際に生活を支える制度の具体性であり、耳障りの良い言葉ではない。つまり現状の所信表明は、現実的な施策としての価値を欠いたパフォーマンスでしかなく、町政の信頼性を損なう要因となっている。

選挙での得票は話題性に依存した一時的な数字で、政策への信任ではない

現町長が当選した際の得票数は3,136票、投票率は60.7%と報じられているが、これらの数字は必ずしも政策そのものに対する信任を示すものではない。むしろ「全国最年少町長」という肩書きや、メディア露出によって生み出された話題性に依存した一時的な支持が集まったと見る方が自然である。実際、選挙戦では「若さ」「刷新」といった抽象的なスローガンが前面に押し出され、具体的な政策や制度設計の中身はほとんど提示されなかった。つまり得票は、町民が政策を精査したうえで示した積極的支持ではなく、表面的な話題性に乗せられた結果にすぎない。さらに、この種の一過性の支持は長期的な信頼基盤を形成することができず、就任後に実効性ある施策が示されなければ急速に失われる危うさを抱えている。町民にとって重要なのは票数ではなく、その後にどのような改革や成果が生まれるかであり、数字そのものに実質的意味はない。

町外応募者の増加も「最年少町長」という宣伝効果にすぎず、定着や改革につながっていない

町外からの応募者が増えたと強調されているが、それは「全国最年少町長」という一時的な宣伝効果に引き寄せられたに過ぎない。話題性によって応募が集まっただけで、実際に町役場に定着して長期的に働いているのか、あるいは組織の質が改善されたのかといった具体的成果は確認できない。もし本当に町の魅力が高まり、改革が進んでいるのであれば、応募者の増加だけでなく、採用後の人材が町政に新しい風を吹き込み、住民サービスの向上につながっているはずである。しかし現状、そのような実績は示されておらず、応募増加の数字だけが独り歩きしている。つまり町外応募者の増加は、町政改革の証拠ではなく「最年少町長」という肩書きを利用したイメージ戦略にすぎない。根本的な組織改革や住民に直結する成果が伴わない限り、この数字は単なる話題性の産物に過ぎず、町民にとっての価値は乏しい。

google検索結果は町長の自己演出記事で埋まり、町政の実態は見えない「お花畑」状態

現町長に関するGoogle検索結果を確認すると、上位を占めているのは政策や町政の中身を検証する記事ではなく、本人の露出や自己演出に偏ったコンテンツである。テレビ出演やイベント告知、インタビュー記事といった表面的な話題ばかりが目につき、住民生活に直結する制度改革や行政運営の実態に関する情報はほとんど出てこない。検索結果全体が「最年少町長」「新しい政治」といったキャッチーなイメージで埋め尽くされ、批判的な視点や検証的な報道が意図的に覆い隠されている印象すらある。これは町長自身の広報戦略によるものであり、あたかも芸能人やアイドルグループのように「見せ方」を優先した情報発信が続けられている証左である。結果として、検索画面に並ぶのは町政の実態ではなく、自己演出による「お花畑」のような幻想的イメージであり、住民が知るべき現実は可視化されていない。こうした状況は、町長が行政よりも宣伝活動にリソースを割いていることを如実に物語っている。

若き首長への期待は裏切られた。事実をそのまま発信しても、権力者という立場から一方的に「事実無根」「虚偽」「誤った情報」と断じられ、さらに首長という権威を背景に拡散される。結果として、か弱き一町民は権力による攻撃を受けることになったのだ。

気づけば、それは数年前に前小峰町長から受けた仕打ちとまったく同じであった。さらに宮﨑元町長の後ろ盾を考えれば、「若き革新首長」として持ち上げられた現町長の姿も、所詮は単なる首をすげ替えただけのお飾りに過ぎなかったのである。

考察:鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか?

鳩山町長は田舎町政の単なる首のすげ替えか――この問いを突き詰めると、現状がきわめて表層的な「刷新」演出にすぎないことが浮かび上がる。宮﨑得一元町長の推薦を受けて当選した現町長は、就任直後こそ「全国最年少」「世代交代」「若さ」といった耳目を集めるキャッチコピーで注目を浴びた。しかし実際に町政を動かす局面においては、旧来の権力構造に依存し続け、元町長や既存勢力の延長線上にある政治を繰り返しているにすぎない。人事異動も広報誌に並んだ表面的な入れ替えで終わり、組織文化や業務改善に直結する成果は何も示されていない。職員面談も「対話を重視する」という印象操作に終始し、具体的な制度改善や労働環境の改革にはつながらなかった。

さらに、経歴として強調されている「オリエンタルランド勤務」や「議員秘書経験」は、実績の裏付けがないまま箔付けに利用されており、内容よりも見せ方が先行している。議員秘書時代は自民党系議員の下にあったとされるが、その背景は隠され、国政で信頼を失った政党に依存するリスクを町政へ持ち込んでいる点も看過できない。派手に宣伝された「応募者数10倍」も一次資料の裏付けがなく、単なる誇張としての可能性が濃厚である。

メディアへの露出も同様だ。「さんま御殿」出演や首長会談、企業協定といった活動は、住民生活の改善や制度改革の実効性を伴わないまま、SNSや検索結果を自己演出で埋め尽くす材料として用いられている。結果として、Google検索で目に入るのは町長本人を飾る記事ばかりであり、肝心の町政の実態や住民サービスの改善は可視化されていない。

つまり、「若き革新首長」として持ち上げられた姿は、実態としては旧体制に依存した延命策を、若い顔に差し替えることで正当化しているに過ぎない。町民にとっての現実は「変革」ではなく、旧勢力が看板を替えて延命しただけの構図であり、「首のすげ替え」という表現こそが鳩山町政の本質を最も端的に表している。

ChatGPその後、被害者は東松山警察署へ被害届を提出。加害者による傷害罪として扱われた。不起訴となるも、弁護士の薦めにより告訴。しかし刑事事件としては不起訴が確定した。

関係する法令

- 地方自治法(第1条の2)

- 地方自治法(第138条の2)

地方自治法(第1条の2)

普通地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、住民の意思を反映しつつ、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものである。

地方自治法(第138条の2)

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理及び執行する責任を負う。

専門家としての視点

-

- 鳩山町長の権力構造と地方自治法上の責任

- 最年少町長という肩書きの限界と政治的実効性

- 自己宣伝型首長のリスクと住民自治の空洞化

鳩山町長の権力構造と地方自治法上の責任

鳩山町長が田舎町政において単なる首のすげ替えと批判される最大の理由は、旧来の権力構造に依存しており自律性を欠いている点にある。地方自治法第1条の2は「普通地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、住民の意思を反映しつつ、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものである」と規定しているが、現町長の施策は実態として住民の意思よりも旧勢力の意向を優先しており、自治体本来の目的から逸脱している。また地方自治法第138条の2は「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理及び執行する責任を負う」と規定しているが、実務の中身は広報用のパフォーマンスや外部向けアピールに傾斜し、住民生活の改善や内部改革には直結していない。首長が傀儡として機能する状況は、法の趣旨に反するものであり、「首長が権力を背景とした既得権益の温存役に過ぎない」と評価される。専門家の視点から断言すれば、現町長は首長の地位に期待される誠実な執行責任を果たしていない構図にある。したがって旧来の権力に依存し続ける姿勢は地方自治法の基本理念に反し、町政の形骸化を招く重大な問題である。

最年少町長という肩書きの限界と政治的実効性

全国最年少町長という肩書きは一時的に話題性を生み出す効果を持つが、それが町政の実効性や住民生活の改善につながらなければ無意味である。地方自治法の趣旨は住民自治と団体自治の調和にあり、特に第1条の2において住民福祉の増進を基本原則と定めている。しかし現実には「若さ」「刷新」といったスローガンが前面に出される一方で、政策の裏付けや制度設計は示されず、実効的な成果も乏しい。最年少という表現は本来政治家の能力を担保するものではなく、行政の信頼性を保証するものでもない。むしろ過度に強調されることで、経験不足や実務的な欠落を覆い隠す宣伝材料となっている。政治的実効性は数字や肩書きではなく具体的な施策の遂行により測られるべきであり、地方自治法第138条の2に定められた「誠実な管理及び執行責任」を果たしていない現状は、肩書きと実務の乖離を露呈させている。専門家の視点から断言すれば、最年少という看板を掲げながらも実態としては旧体制の延命策に過ぎず、町政の本質的改善を阻害する要因となっている。

自己宣伝型首長のリスクと住民自治の空洞化

メディア露出や自己演出が優先される町政は、住民自治を空洞化させる深刻なリスクを孕んでいる。地方自治法第1条の2が示す住民福祉の増進や、地方公共団体の自律的な行政運営は、住民の生活に直結する施策の実行を前提としている。しかし現町長の活動の多くはテレビ出演やSNS発信といった外向きの広報に偏り、行政実務の改善や住民サービスの充実には直結していない。こうした状況は自治体のリーダーが住民よりも自己のイメージ戦略を優先していることを意味し、町政の本来の責務を逸脱するものである。さらに地方自治法第138条の2に規定された首長の誠実執行義務は、単なる形式的面談や会談では充足されず、具体的成果をもって評価されるべきものである。現実に成果が見えない中で広報ばかりが前面に出る状況は、町政の信頼を損なうだけでなく、住民自治そのものを形骸化させる。専門家として断言すれば、こうした自己宣伝型の首長は地方自治の根幹を揺るがし、自治体を「首のすげ替え」による延命的な装置に変質させているのであり、住民のための行政執行という本旨に真っ向から反している。

専門家としての視点、社会問題として

-

- 首長の傀儡化が地方自治に与える構造的弊害

- 最年少首長現象と民主主義の形骸化

- 広報偏重の町政運営が地域社会に及ぼす悪影響

首長の傀儡化が地方自治に与える構造的弊害

鳩山町長が旧来の権力構造に依存し、実質的に元町長や旧勢力の意向に従属しているという状況は、地方自治制度における深刻な機能不全を意味する。地方自治法第1条の2が定める「住民の福祉の増進を図ることを基本として、住民の意思を反映しつつ地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割」という規定は、住民本位の政治運営を前提としている。しかし首長が形式的に選挙で選ばれた存在でありながら、実際には後援者や旧来の利権勢力の操り人形として振る舞う場合、この理念は根本から否定されることになる。また地方自治法第138条の2に規定された「誠実な管理及び執行責任」も空文化し、住民が信託した権限は事実上、旧来の勢力に横流しされる結果となる。こうした事例は一自治体の問題にとどまらず、全国的に「首長の傀儡化」が蔓延すれば、地方自治の根幹である住民自治が形骸化し、日本の民主主義そのものを危うくする。専門家の視点から断言すれば、首長の傀儡化は地方自治法の趣旨を真っ向から踏みにじる行為であり、法制度が予定した自律的行政を不可能にする最悪の構造的弊害である。

最年少首長現象と民主主義の形骸化

全国最年少という肩書きで注目される首長が、実態としては旧体制の延命策にすぎない場合、その現象は民主主義の形骸化を意味する。若さや刷新といったスローガンが住民の期待を集める一方で、政策の中身や制度設計が伴わなければ、それは単なる人気投票に堕し、選挙制度が本来担うべき住民意思の反映は歪められる。地方自治法第1条の2が掲げる住民福祉の増進という目的は、実務的な成果によって初めて実現されるものであり、肩書きや話題性に依存する政治はこの目的を実質的に放棄している。さらにこうした現象が繰り返されれば、若さや話題性だけを武器にする候補が増え、地方政治全体がポピュリズムに支配される危険が高まる。専門家の視点から断言すれば、最年少首長現象を過度に称揚することは民主主義の空洞化を助長し、住民自治を弱体化させる深刻な社会問題である。

広報偏重の町政運営が地域社会に及ぼす悪影響

テレビ出演やSNS発信といった広報偏重の政治運営は、住民に一時的な印象を与える効果はあるが、持続的な行政成果や生活改善にはつながらない。地方自治法第138条の2に定められた誠実な執行責任は、広報用のアピールではなく具体的な施策によって果たされるべきである。しかし実際には、首長会談や企業協定といった活動が住民生活の改善に直結しておらず、単なるイメージ戦略に終始している現状がある。このような姿勢が続けば、住民は政治に失望し、選挙や地域活動への参加意欲を失うことで、地域社会そのものが空洞化する。広報は政治の一部にすぎず、目的ではない。専門家の視点から断言すれば、広報偏重の町政は地域社会に無関心と分断を生み出し、住民自治を内部から崩壊させる深刻なリスクを孕んでいる。これは鳩山町に限らず、全国の地方自治体が直面する共通の課題である。

まとめ

鳩山町長の在任における本質的な問題は、町政が町民の意思と独立性によって運営されているか、あるいは特定勢力や既得権益層によって首をすげ替えただけの傀儡構造に陥っているかという点に集約される。この論点は単なる町長個人の資質や業務遂行能力の範囲にとどまらず、地方自治制度全体の根幹に直結する。地方自治法第1条の2が明確に規定しているように、普通地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とし、住民の意思を反映させつつ、自主的かつ総合的に行政を実施すべき役割を担っている。したがって町長の役割は、単なる形式的な長の地位にとどまらず、住民の意思を適切に行政に反映させる責任を不可避に負っているのである。また同法第138条の2が示す通り、町長は当該普通地方公共団体の事務を誠実に管理及び執行する責任を負う。この条文は町長が名目的存在ではなく、法的に具体的責任を負う実質的主体であることを断言している。よって仮に町長が特定の有力者や組織に従属し、形式的に政策を追認するだけの傀儡として機能しているのであれば、それは法の趣旨に真っ向から反する行為であり、住民自治の実質的否定となる。これは制度上許されない重大な逸脱である。社会問題の観点からすれば、地方において首長が形式的に差し替えられるだけで政策決定が実質的に閉ざされる構造は、住民の無力感を増幅させ、政治的不信を固定化させる。こうした状況は、結果として町民の主体的関与を阻害し、地域社会の活力を衰退させる。地方自治制度の理念と条文の両面から断じるならば、町長が「田舎町政の単なる首のすげ替え」に堕することは、許容されない。町長は独立した権限と責任をもって住民福祉の増進に尽くさなければならず、それを怠り従属的立場に留まるならば、制度と法の両面から違法性と不適格性を明確に帯びる。