事件、事故、保護を経て、次に何が起こったのか。この記事では、怪我の治療のため整形外科を訪れた際の状況や診断書の詳細、保険適用を巡る問題、さらに鳩山町防犯パトカーの不可解な動きを含む一連の出来事について掘り下げます。これらの事実を通じて、事件後の具体的な動きや疑問点を整理していきます。

事件、事故、そして保護 その2日後のこととそれにまつわること

- 怪我の治療に整形外科に

- 全治7日

- 保険適用外 その後適用に

- 鳩山町防犯パトカー

怪我の治療に整形外科に

翌日は土曜日だった。普通なら整形外科の診察日だが2023年2月11日は祝日であった。月曜日まで整形外科に受診に行けない。この時は交通事故だと思っていたので、交通事故とまた保護に関して相談すべくネットで思い当たるキーワードで検索をした。しかしことごとく日曜日、祝日は対応をしていない。

2023年2月13日、まず整形外科へと向かった。時折通院した整形外科に行っているも休診日。そこで電車に乗って坂戸駅に近い、はじめて行く整形外科に行った。

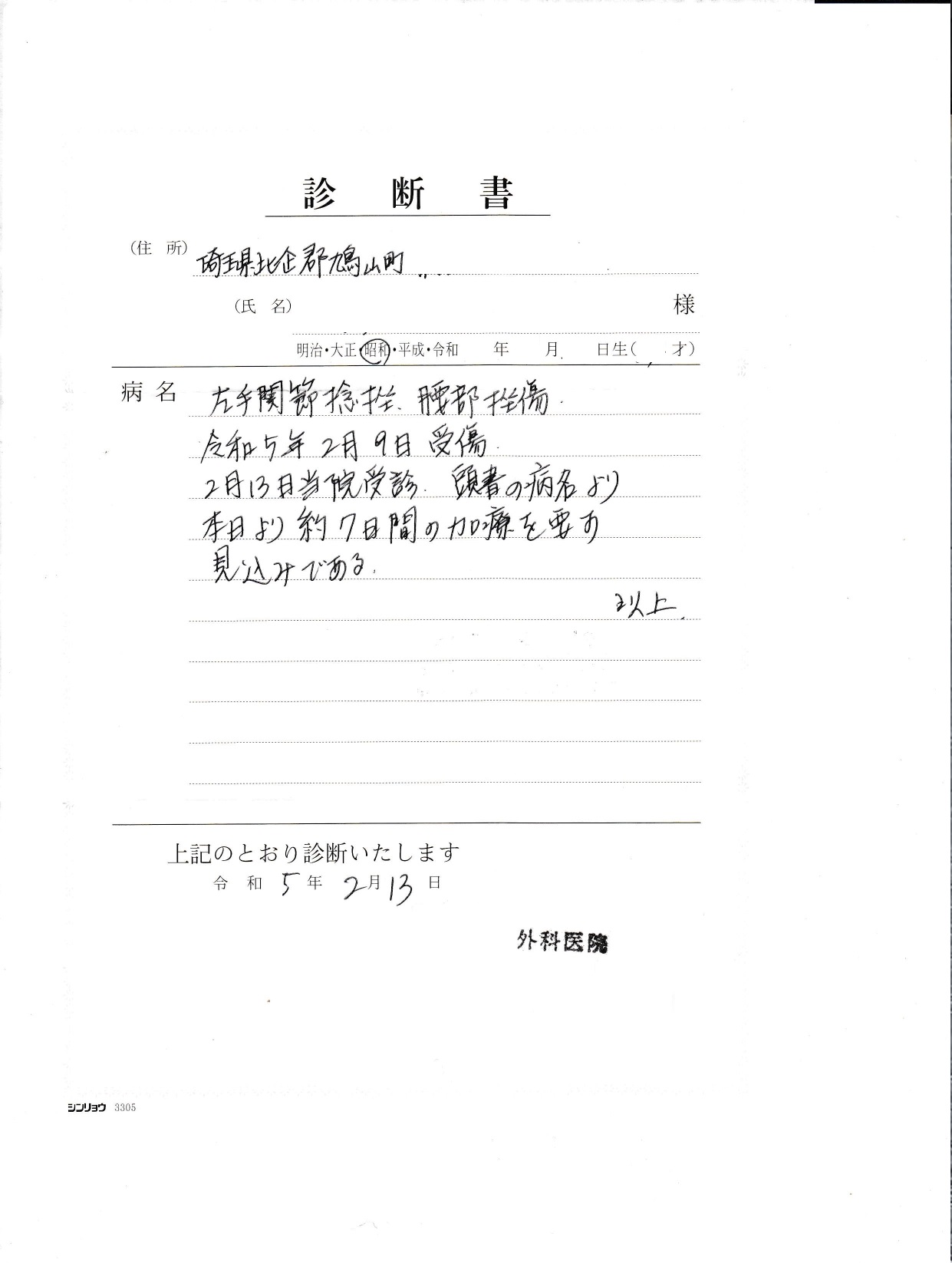

レントゲンを撮り、骨折はしていないことがわかった。もう記憶が薄いが事件、事故時一番痛みを感じていた腰はすでに回復していて、また肩の痛みもほとんどひいていたと思う。出血していた部位も痛みを感じるほどではなかった。残ったのは手首の痛みで、これは腰からアスファルトに叩きつけられ、その時に柔道の受け身をするように左手をアスファルトを叩くようについたことによる痛みだった。この手首の捻挫が結局2023年8月までつづいたのだ。

医師からは手のひらの血等負傷箇所の写真を撮影しておくことを勧められた。2023年2月9日(木)に事件、事故にあって、2023年2月13日(月)という最短の日程で病院に行って医師曰く「もう治りかけているよ」とのことだった。

全治7日

診断書の全治7日に疑問を感じたが、この時はとにかく受け取った。のちに7日を過ぎても痛みはひかず、医師に診断書の扱いについて確認したが、「診断書と言うのは初診日時点の目安で書くものであって、治らないからといって書き直すものではない」とのことだった。また「カルテがあるから検察が必要とあれば開示するから大丈夫」とのことだった。なんとなく警察の圧力を感じながら(もうここまで来るとなにもかもが疑わしい)、結局最後は検察もその「開示を求める」ということをしたという話もなければ雰囲気も感じなかった(というよりこの検察官、意図的に犯人を不起訴にしたと感じたことと、そうでなくてもまともなコミュニケーションが取れる検察官ではなかったので、主張しようにも質問することもできなかった)。

保険適用外 その後適用に

整形外科で「交通事故だから保険適用外」と言われた。

しかし、のちに埼玉県交通事故相談所に事件、事故のことを相談したところ、「交通事故でも保険は使える。いまだにそのような病院があるのか」と言われた。

交通事故相談の御案内~相談無料~

県では、不幸にして交通事故に遭われ、示談の仕方が分からない等の問題で困っている方々に適切なアドバイスをするため、交通事故相談を実施しています。

埼玉県交通事故相談所

相談日時

月曜日から金曜日(祝日・休日を除く)

午前9時から午後5時まで(電話受付は午後4時30分まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く)

面談場所

さいたま市浦和区高砂3-15-1(県庁第2庁舎1階・県民相談総合センター内)

電話での相談

直通電話048-830-2963

県庁代表048-824-2111内線2963

主な相談事項

示談の仕方、賠償額の算定の仕方、保険金の請求方法、訴訟・調停の利用方法 等

御利用に当たってのお願い

相談所に来所される際は、あらかじめ相談所に御連絡の上でお願いいたします。

(出典:埼玉県)

鳩山町役場に電話をすると担当者が確認をとって折り返しの電話をすると言う。

電話がかかってきて担当者が「許可します」。許可?埼玉県の担当者の方の話では「保険が適用される」とのことで、”許可”されるというより、”当然の権利”だ。そして、その鳩山町の担当者の応対の仕方が少しおかしい。なにか緊張しているようで、何かを知って緊張しながら対応している。そんな印象を受けた。その後もごく数回だが、鳩山町役場に電話をして要件を済ませるたびに感じる違和感。

被害者が感じたのは、鳩山町役場内では事件、事故のことが共有されていて、被害者の応対に緊張感があるという感じだ。

そもそも、事件、事故を知っているのは、被害者、犯人、警察、基本的にそれだけだ。それなのに鳩山町役場の対応がそうであると、やはり鳩山町役場長寿福祉課と西入間警察署の情報連携を疑わざるを得ない。他にも疑問を感じることは多々あるが、それは別の記事で書こうと思う。

鳩山町防犯パトカー

その帰り、高坂駅のバス停でバスを待っていた。何気なく通るクルマを見ていたが、”鳩山町防犯パトカー”と書いてあったか、軽自動車がロータリーを素通りした。

高坂駅は東松山市であり、鳩山町役場のクルマが通る可能性は低い。鳩山町のクルマであるのであれば、来客の送迎等で通る可能性はあるだろう。しかし素通りしたのである。またでは鳩山町役場のクルマであったとしても東松山に用事があって来ることがある。という考え方もあるが、そうであるならば、わざわざ高坂駅の西口のロータリーに入ってきて素通りするのもおかしなことである。

そう考えると、事件後はじめて外出した被害者の様子を見に来た、という考えも可能性としてないわけではない。

となると被害者の考える、犯人、西入間警察署、鳩山町役場(事件、事故後は東松山警察署)は連携していて、鳩山町役場、とりわけ鳩山町役場長寿福祉課は被害者の事件、事故を知っていたとも考えられる。

後日、そのクルマは鳩山ニュータウンにある鳩山町東出張所の外の駐車場にとめられていた。

被害者が事件、事故後初めて外出し、その時間に高坂駅のバス停に立っていることはどのように知ったのだろうか?鳩山町役場長寿福祉課の職員が尾行していたとは考えづらい。となると西入間警察署職員が尾行して、鳩山町役場長寿福祉課に連携したのだろうか?

その後被害者はその整形外科の医師に違和感を感じて、同整形外科の別の担当医師に変わるように曜日の調整をした。何か整形外科に話があったのだろうか?

同じような話で、2023年2月10日、つまり事件、事故の翌日、被害者が保護室から措置入院判断のために2人の医師の診察を受け帰宅が遅くなった日、歯科医院の予約をしていた。電話をし予約を変えてあらためて歯科医院に行った時の歯科医の反応は、今までと違うもので疑問符のつくものだった。被害者は感じた。被害者が東松山警察署で保護されているときに「歯科医院の予約がある」と言ったことが鳩山町役場長寿福祉課へ連携。鳩山町役場長寿福祉課から歯科医院に連絡が行ったか?また内科医院もしかり事件、事故後に医師の反応がいつもと違った印象がある。

関係する法令

- 刑事訴訟法

- 検察審査会法

- 健康保険法

- 行政手続法

- 個人情報の保護に関する法律

- 地方公務員法

- 国家賠償法

- 医師法

- 刑法

刑事訴訟法

第二百四十八条 検察官は、犯人の嫌疑があるときであっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯人の軽重及び情状並びに犯人後の状況により訴追を必要としないと認めるときは、公訴を提起しないことができる。

検察審査会法

第三十条 検察審査会は、検察官のした不起訴処分を不当と認めるときは、議決をもって事件の処分について検察官に対し適当な処分をすべき旨を通知することができる。

健康保険法

第五十七条 被保険者が第三者の行為によって負傷し、又は疾病にかかった場合において保険者が必要と認めるときは、当該第三者に対しその負傷若しくは疾病に関し保険者が支払った保険給付に要した費用の全部又は一部を求償することができる。

行政手続法

第十五条 行政庁は、申請に対し許可等を拒否する処分をする場合には、その理由を示さなければならない。

個人情報の保護に関する法律

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

地方公務員法

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

国家賠償法

第一条 国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、故意または過失により違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責に任ずる。

医師法

第十九条 診療に従事する医師は、正当な理由がなければ、診察または治療の求めを拒んではならない。

刑法

第百九十三条 公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

専門家としての視点

- 検察裁量権逸脱の検証と是正手段

- 健康保険適用拒否事例の法的分析

- 行政機関間の個人情報共有を巡る違法性評価

検察裁量権逸脱の検証と是正手段

刑事訴訟法第二百四十八条は起訴便宜主義を採用し検察官に広い裁量を付与しているが、その裁量は合理的根拠に基づく慎重な証拠評価と説明責任を前提としており、白紙委任ではない。診断書やカルテ、被害者の継続通院記録を確認せず、全治七日という初期記載だけを拠り所に不起訴を決定したのであれば、裁量権の逸脱または濫用に該当する可能性が高い。検察審査会法第三十条は不起訴処分の適否を市民が審査できる制度を設け、検察官に資料提出義務と説明義務を実質的に課している。資料不足のまま審査会に付された場合、審査機能が形骸化し司法参加の意義が失われる。刑法第百九十三条は公務員の職権濫用を処罰し、故意または重大な過失による不当不起訴が同罪の検討対象となり得る。国家賠償法第一条は違法な不起訴によって被害者が訴追機会を失い精神的損害を被った場合に国の賠償責任を認める枠組みを提供する。被害者は検察審査会へ申立てを行い、不当議決が出たときは行政事件訴訟法三十七条の五に基づく裁量行使違法確認訴訟を提起し、再捜査義務付けを求めることができる。さらに国賠請求を併合し損害回復と違法性の是正を同時に図る戦術が合理的である。検察組織は証拠収集手続と説明義務を徹底し、起訴便宜主義を濫用しないための内部監査と外部監視を制度化すべきである。

健康保険適用拒否事例の法的分析

健康保険法第五十七条は第三者行為による傷病でも被保険者が所定の届出を行えば保険給付を受けられると明記しており、医療機関が「交通事故だから自費治療」として保険証の使用を一律拒否する行為は法の想定を逸脱する。医師法第十九条は応召義務を定め、医師は正当理由なく診療契約の内容を変更して患者に不利益を課してはならない。説明不足のまま自費診療を強要すれば同条違反の疑いが生じる。行政手続法第十五条は不利益処分時の理由提示義務を明示し、医療機関や保険者が保険適用を認めない判断をする場合は具体的根拠を患者に示さなければならない。説明を欠いたまま高額費用を負担させた場合、民法上の債務不履行または不法行為が成立し得る。患者は地方厚生局への苦情申立て、社会保険審査会への審査請求、さらには民事訴訟を通じて償還払いと損害賠償を求められる。保険者側は誤った説明で自費となった医療費を速やかに立替払いし、医療機関に返還を請求する義務を負う。制度面では第三者行為傷病届の電子化と医療機関向けガイドラインの再周知を行い、厚生労働省が監査権限を用いて是正勧告を強化することが再発防止に有効である。

行政機関間の個人情報共有を巡る違法性評価

個人情報の保護に関する法律第十六条は本人同意なく個人データを第三者に提供することを原則禁止し、目的外利用を厳格に制限している。地方公務員法第三十四条は職員に守秘義務を課し、地方自治体内部であっても目的外利用には正当な行政目的と最小限性の証明が求められる。警察が収集した事件情報を鳩山町役場長寿福祉課へ無断提供し、さらに医療機関へ伝達した場合、目的外利用の多重違反が成立し得る。刑法第百九十三条の職権濫用罪は公務員が権限を濫用して他人の権利を侵害した場合を処罰対象とし、無目的の尾行や監視のために防犯パトカーを運用したと立証されれば同罪適用が視野に入る。国家賠償法第一条は違法な情報提供や監視行為でプライバシー権が侵害された場合に慰謝料請求を認める。被害者は個人情報保護委員会への報告義務違反申出と併せて訴訟を提起し得る。さらに医師法第二十四条はカルテの真実性保持を義務づけ、無断情報取扱いで診療方針を変更した医師には行政処分リスクが生じる。再発防止には情報共有ログの保存義務化、警察と自治体の目的外利用時監査強化、本人通知制度の拡充が必要であり、透明性を高める法改正とガイドライン整備が急務である。

専門家としての視点、社会問題として

- 不起訴常態化がもたらす司法不信と被害者孤立

- 医療費自己負担強要が拡大させる健康格差と貧困連鎖

- 公権力による情報横流しが生む監視社会と市民萎縮

不起訴常態化がもたらす司法不信と被害者孤立

不起訴率が高水準で推移するとき社会全体に広がるのは公正な裁きへの期待喪失である。被害届を提出しても処罰に至らない事例が身近で繰り返されると市民は「泣き寝入りが普通」という諦観を共有しやすくなる。犯人被害者支援は本来行政や地域が連携して担うべきだが、手続きの結果が見えにくい状況では支援機関にアクセスする第一歩すら踏み出しにくい。とりわけ高齢者や障害を抱える人はデジタル情報へのアクセス制限や心理的負担が大きく、孤立が深まる傾向が強い。さらに不起訴が連鎖的に報道されればメディアは個別事件報道にとどまり構造問題の検証を後回しにするため、可視化されないままの負の経験が増幅し、司法制度全体の信頼度指数が低下する。司法不信は犯人被害の届出抑制につながり統計上の犯人発生率は低減しても潜在被害は増加し、治安対策の実効性を計測する指標が歪む。結果として防犯政策が誤ったデータを基に設計され、治安悪化の体感と公的数値の乖離が拡大する。被害者は自己責任論を突きつけられやすく、精神的二次被害が常態化する社会気質が醸成される。司法への信頼回復には処分理由の可視化とデータ公表の拡充、独立した第三者機関による検証と広報を通じた参加型の議論が必要である。

医療費自己負担強要が拡大させる健康格差と貧困連鎖

交通事故や暴力被害で負傷した人が「保険適用外」を理由に高額な自己負担を求められるとき、問題は医療費そのものだけにとどまらない。突然の出費で家計を圧迫された世帯は治療継続を諦めるリスクが高まり、軽傷でも症状が慢性化して就労制限に直結する。非正規雇用が拡大する現代社会では、数週間の休職によって雇用契約が終了するケースが珍しくなく、所得喪失は家計破綻を招く。家計破綻後は教育費や住宅費の削減が避けられず、子どもの学習環境悪化や住環境劣化を通じた世代間連鎖が始まる。医療費を払えない人が増えると未収金問題が医療機関経営を圧迫し、地域医療体制そのものが脆弱化する。特に人口減少地域では採算を理由に診療科が縮小され、患者は遠方の病院を受診せざるを得なくなる。交通費と時間コストが上乗せされることで受診控えが加速し、健康格差はさらに拡大する。社会保障制度はリスク分散を目的とするが、制度が現場で機能しない場合、負担は最も弱い立場の人に集中する。医療と福祉を橋渡しする地域包括ケアや無料低額診療事業の周知、相談ワンストップ化を進めなければ、個人の不運が瞬時に貧困連鎖へ転化する社会構造は変わらない。

公権力による情報横流しが生む監視社会と市民萎縮

警察や自治体が本人に無断で事件情報を相互提供する状況は、機能不全のチェックアンドバランスを象徴する。行政と医療が非公式に連携する仕組みが常態化すると、市民は公的窓口に相談した途端に行動履歴が別機関に伝わりかねないという恐怖を抱く。結果として支援制度や医療機関の利用を控える「萎縮効果」が広がり、必要な介入のタイミングが遅れる。監視社会化が進行すると、批判的言論や行政検証を行うNPO、ジャーナリスト、弁護士が半ば自動的にマーク対象となり、自己検閲が蔓延する。これにより行政不正や人権侵害を告発するインセンティブが低下し、ガバナンスが劣化する。さらにデジタル技術の発達で顔認証や位置情報が容易に統合され、個人プロファイルが行政と民間の境界を越えて流通するリスクが高まる。情報漏洩が一度起きれば修復は不可能で、被害者は生涯にわたりデータシャドーに追われる。プライバシー侵害は心理的安全性を毀損し、人々の社会参加意欲を削ぐ。安心して意見を述べられない環境では公共政策の質が低下し、社会的弱者ほど声を上げられないため不平等が固定化される。市民が信頼をもって行政サービスを利用できる社会を維持するには、情報取扱いの透明性を高める監査と事後救済の強化、違反時の厳格な制裁と早期通知を制度として担保する必要がある。

まとめ

不起訴が常態化することで被害者は救済を諦め社会は司法不信を深める。不信は犯人届出の低下を招き潜在被害が統計に現れず治安政策が空洞化し住民の安心を奪う。一方、交通事故負傷者に対する保険適用拒否と自費診療の強要は治療の先延ばしと就労喪失を引き起こし、家計破綻から教育機会や住環境の劣化を経て世代間貧困へ連鎖する。さらに警察や自治体が本人同意なく事件情報を医療機関に共有する慣行は監視社会化を一気に加速させ、市民の相談行動や行政批判を萎縮させる深刻な chilling effect を生む。三つの問題はいずれも弱者の声を届きにくくする構造を強化し相互に負のスパイラルを形成するため、証拠開示と公正な訴追を担保する制度改革、第三者行為傷病届の電子化と無料相談窓口拡充による医療費救済、情報共有ログの保存義務化と違反時の即時通知制度を組み合わせ、市民が恐れず制度を利用できる社会基盤を確立することが急務である。またメディアと教育機関は事例を可視化し、市民が自らの権利を理解して行動できるリテラシーを高める必要がある。多層的な取り組みを同時進行で進めることが、司法、医療、行政すべての信頼を回復し、包摂的でレジリエントな地域社会を築く鍵となる。