警察官職務執行法と精神保健福祉法に基づく保護と移送の実態を深掘りする。不衛生な環境が指摘される保護室や、保健所職員との対話、医師の判断を通じて法律の適用や正当性を検証する。行政や警察の対応について実体験を基に考察し、その課題を明らかにする。

保護から移送へ

- 保護室の夜

- 東松山保健所の訪問

- 翌朝

保護室の夜

所持品検査が終わり、被害者は保護室で一人きりになった。と言っても、廊下ではパイプ椅子に座った警察官が監視をしている。

まず第一に、被害者は非常に寒かった。天井近くにある北面と西面にわたるおよそ10cmぐらいの隙間から冷たい風が入ってきていると感じていた。

保護室内は小便臭い匂いで溢れていた。しばらくして理由が分かった。小便をして、1回流すだけだと、自分の小便の匂いで保護室の中が満たされ、とても臭いのだ。そこで思いついたのが、2回流すことだ。1回するたびごとに2回流せば部屋の中が臭くならない。被害者は小便を何度かしたが、大便をすることはなかった。

食事が与えられないということで、水だけが与えられると言われていた。しかし、被害者はその東松山警察署の水に対して非常に疑念を持っていて、水を頼んで飲むことは気持ちが悪くて嫌だと感じていた。

廊下に座る警察官が交代をするのが分かったので、交代するごとに対応が変わる警察官がいる可能性があるかと思い、話しかけてみていた。印象的だったのは1人の中年の恰幅のいい警察官で、被害者が「これからどうなるんですか?」と聞いたら、大きな声で「全ては明日の結果次第!」などと言っていた。

保護室内では、実は外と別れている網目状の金属製フェンスを硬質プラスチックで覆った壁があったが、わずかな畳半畳分ぐらいのスペースがあり、廊下の警察官から見えないことに気づき、なるべくそこで過ごすようにしていた。

とにかく寒く、なんとか寒さをしのがなければならなかったが、どうしても触りたくなかった。毛布は不潔としか思えなかった。結局、毛布を使うしかなかった。暗くてよく分からなかったが、なんとなく臭いもしそうで、汚れていて洗っていないという雰囲気を感じていた。しかし仕方なく、それを体にかけて寒さをしのいだ。

とにかく何もすることがなく、時間が経つのが遅い。しかも睡眠導入剤が飲めないので、睡眠を取ることもできなかった。

被害者がふと思い出したのは、その頃サブスク動画で見ていた『龍馬伝』だ。龍馬伝の武市半平太が牢に入れられているシーンを思い出し、なんとなく気持ちが共有したような気分になった。被害者も正座をして、じっと目を閉じて心の平静を保つようにしていた。とにかく考えたことは、これからどういうことが起こるかわからないから、体力だけは温存しておこうということだ。

東松山保健所の訪問

被害者がまだ武市半平太の心境になる前に、東松山保健所からスタッフが訪問してきた。ただ、このスタッフはとても声が小さく、しかも間に壁があるため、何を言っているのかよくわからなかった。何を言っているのかよくわからないし、こちらが言っていることも伝わっているかどうかが不安で、非常にストレスを感じたのを覚えている。しかもどうにも話が通じていない状態で、なんとなくあっさりとその訪問が終わったような気がした。被害者はその訪問が期待から絶望に変わったことを覚えている。

そしてしばらくするとまた、東松山保健所のスタッフが現れた。話を聞いてみると、どうも前回のスタッフからの報告が、特に被害者の話の前後関係が理解できなかったようで、もう一度話を聞きたいということだった。

被害者は最初拒絶した。それはなぜかというと、鳩山町長寿福祉課課長や鳩山町長寿福祉課の精神保健福祉士、鳩山町駐在、また西入間警察署だけではなく、まさにその日東松山警察署まで、被害者の話を理解することなく保護に至っていたわけだ。さらに直前の東松山保健所のスタッフにも理解されなかったと感じていたので、拒絶をした。

何度かその東松山保健所の方が説得してくれたので、被害者は思い切ってこれが最後だと思って、被害者の話を全てぶつけてみようと思った。このことが結果的に後で被害者を精神病院に入院させることを防ぐ結果となったのだ。

もちろん、被害者の決断だけではなく、それを導き出してくれた東松山保健所のスタッフの方が、初めてと言ってもいいぐらい、被害者の話を真剣に聞いてくれ、信じてくれたからだ。その方がいなければ今の被害者もなく、またもしかしたら被害者は未だに精神病院に入院させられていたかもしれない。

翌朝

朝になった。東武東上線の始発の音が聞こえたからだ。被害者は未だに寝られずにいた。しかし気づくと、おそらく30分ほど、それを2回くらい寝ていたのかもしれない。

やがて明るくなった。被害者は相変わらず監視の警察官から見えない保護室の隅に隠れていた。

のちにわかるのだが、2023年2月10日は大雪の日であり、雪のせいで静まり返った東松山警察署内では、刑事課から警察官が、おそらく当時の主治医に措置入院の確認依頼をするために電話をしている声が聞こえた。「ドアの横でコテンと転んだだけですから」という声が聞こえた(ドアの横でコテンと転んだだけではない。10メートル以上引きずられて転倒させられ負傷したのだ)。

やがて男性が現れた。それは前日、被害者に保護を言い渡したS刑事だった。S刑事は「あれ~?静かになっちゃった~」とおどけたように言った。S刑事が来ると、被害者が気づいていない間に見張りの担当となっていた女性警察官がS刑事を「シーッ」と諫めた。

その後の記憶はあまり残っていないが、被害者はとにかく静かに心を平静に保とうと、龍馬伝の武市半平太の心境で正座をし、座禅をするようにして過ごし自然と時間が経過していった。

措置入院?

- まさかの裏切り

- 一体被害者に何をする?

- 解放・・・

まさかの裏切り

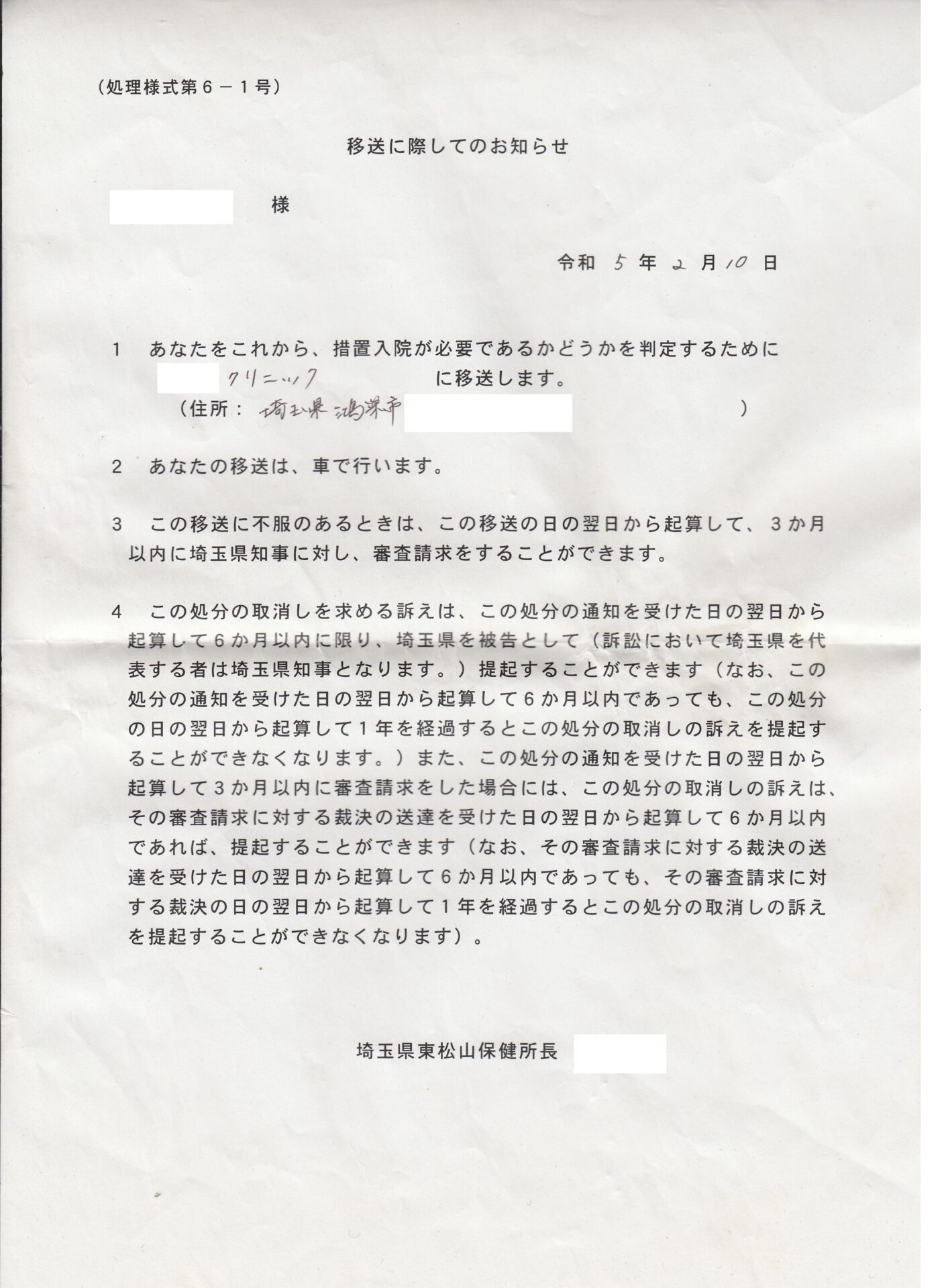

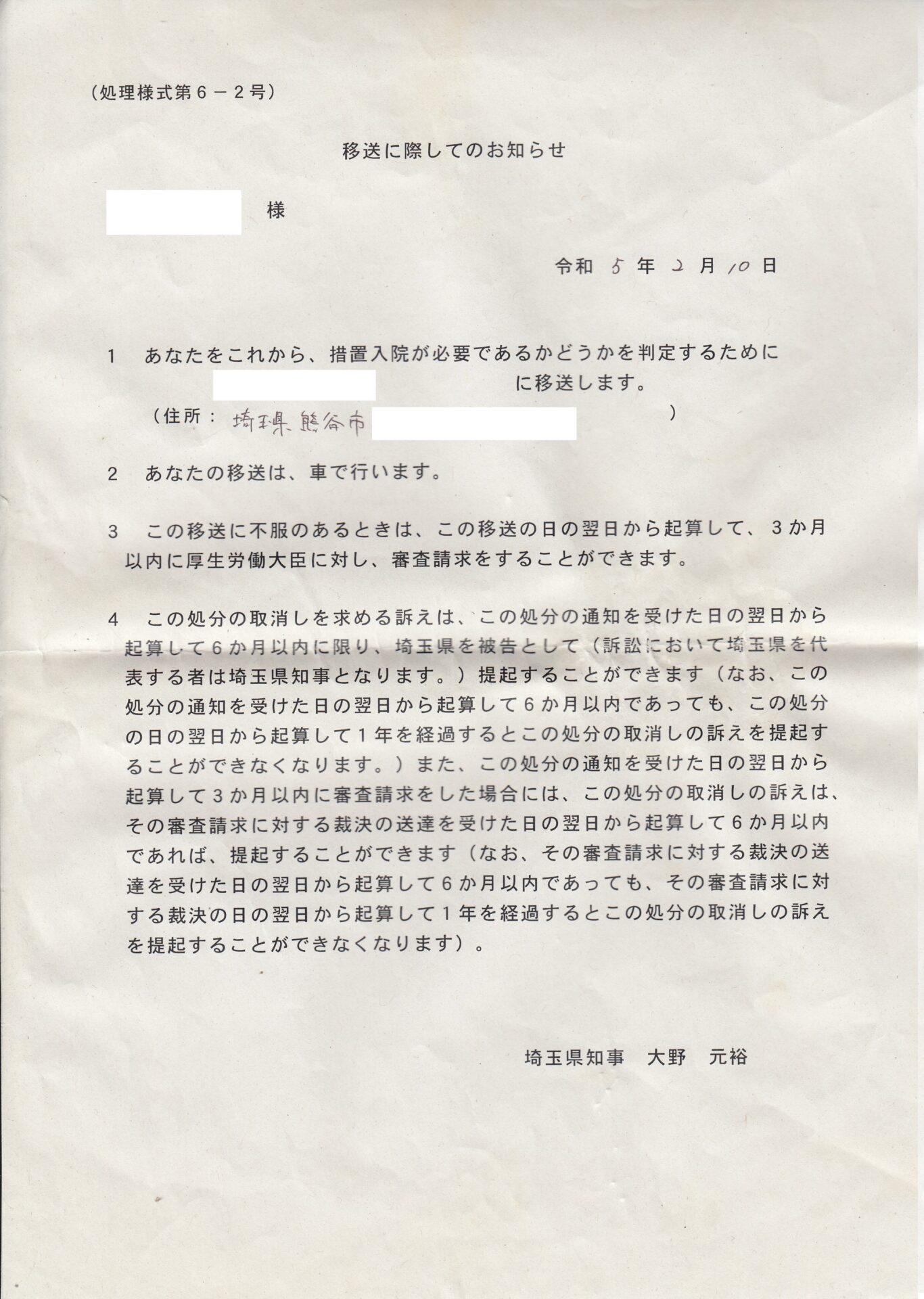

東松山保健所のスタッフと警察官が保護室に現れ、東松山保健所のスタッフが移送についての文章を被害者に渡してきた。

移送に際してのお知らせ

令和5年2月10日

あなたをこれから措置入院が必要であるかどうかを判定するために、○○クリニックに移送します。(住所:埼玉県鴻巣市)

あなたの移送は車で行います。

この移送に不服があるときは、この移送の日の翌日から起算して、3か月以内に埼玉県知事に対し、審査請求をすることができます。

この処分の取り消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に限り、埼玉県を被告として(訴訟において埼玉県を代表する者は埼玉県知事になります。)提起することができます(なお、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります)。

また、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6か月以内であれば、提起することができます(なお、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。

埼玉県東松山保健所長

被害者は移送先が当時の主治医のところだったので安心した。あの先生だったら被害者を措置入院させることなど絶対にない。そう確信があったからだ。

車の中でこの「移送に際してのお知らせ」を読んだ、社会保険労務士の資格を持つ被害者はこのような文章は慣れているつもりであったが、まったく頭に入ってこなかったことを記憶している。

病院に着いた。普段から見慣れた病院。先生と看護師がタクシーの中に入ってきた。先生は一応一通りの質疑をし、被害者の目にライトを当てるなどをしたするとこう言った。

「あなた措置入院行ってらっしゃいよ。あなた神経質だから。あなた措置入院に行ってらっしゃいよ。すぐ帰ってこれるよ」

と、まるで温泉にでも”行ってらっしゃい”、と言うがごとく被害者に言い放った。

被害者は慌てて先生に「ちょっと待ってください。先生、違いますよ。そういうことじゃないんです。」と話したのだが、医師は取り付く島もない状態だった。

被害者は絶望のまま次の病院に連れて行かれた。

一体被害者に何をする?

移送に際してのお知らせ

令和5年2月10日

あなたをこれから措置入院が必要であるかどうかを判定するために、○○病院に移送します。(住所:埼玉県)

あなたの移送は車で行います。

この移送に不服があるときは、この移送の日の翌日から起算して、3か月以内に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができます。

この処分の取り消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に限り、埼玉県を被告として(訴訟において埼玉県を代表する者は埼玉県知事になります。)提起することができます(なお、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります)。

また、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取り消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して、6か月以内であれば、提起することができます(なお、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります。

埼玉県知事 大野 元裕

外は道路に雪がたくさん積もり。まだまだ雪が降り続いてる状況だった。

被害者は絶望の中にいた次の病院と言ったところで、その病院は全く行ったこともない病院であることが明らかである。しかも会ったことない医師に診察されて、精神病院に入院させられるか、させられないか、措置入院させられるか、させられないか。そんなことが決められる。非常に不安を持っていた。

大きな病院だった。綺麗な病院だった。病院に行き、診察室に案内された。かなり高齢な医師。医師と中年の弟子のような医師がいた。診察室の中には、被害者と保健所の職員1人、刑事が1人中に入った。その医師からは今までどういう生い立ちだったのかということを聞かれた。被害者はなるべく詳しく話そうとしたが、どうしても詳しく話をすると話がそれてしまいがちになり、先生からは今質問してることはこういうことだよ。その話じゃないよというような注意をされることが何回かあった。やがて、医師は

「この警察からの書類によると、あなたが一方的に悪いことになっているけれど、あなたはそれで納得しているのか」

と言われた。そしてもし入院ということになったら、あなたはそれでいいのかと聞かれた。被害者は医師がどうしても入院だということであるのであるならば、それは受け入れざるを得ません。と言った。その医師は主治医が措置入院と言っているのだったら、それはそれに従うべきだと被害者は思うから、措置入院は必要だ言った。

その後、医師は被害者と刑事に廊下に出るように行った。そして、医師と保健所のスタッフの方と2人きりになった。

1分経っただろうか。再び呼ばれて診察室に入ると医師は言った。

解放・・・

「措置入院の必要はなし。」

刑事は慌てた、「先生!責任問題になりますよ!先生!責任問題になりますよ!」何度も医師の言葉を翻すように促していた。

被害者は泣いた。人前で涙を流さない被害者が泣いた。保健所の方々にお礼を言いながら泣いた。

龍馬伝の武市半平太のように心を静めていたはずの被害者が。

被害者はその時、思い出したかのようにとても喉が渇き自動販売機でお茶を買って、必死に飲んだ。それを気遣う様子もなく没収されていた所持品の確認を急かす刑事。その時はじめて若い被害者服警察官が同行していたことに気づいた。とても話しやすく、ああこんな警察官だったら心配事も話せるのにと思った。同時にこの純真な若手警察官もいずれは彼らのように汚れていくのだろうかとも思った。

刑事たちは乗ってきたタクシーで帰る雰囲気だった。被害者は保健所のスタッフの方々と言葉を交わしていた。保健所のスタッフの方もタクシーで帰るという話になったようだったので、保健所のスタッフの方に被害者も乗って乗せて行ってもらえないか?という話をした。すると、保健所のスタッフの方が警察に確認をしてくれたのだが、乗せていくことはできないらしい、とスタッフの方は言っていた。

刑事は外に出て一応体裁を保つかのようにバス停を探してきて、被害者に対して何時何分にバスが来るから、それに乗れば帰れる。というようなことを言っていた。被害者がバス停に向かい。警察官と保健所の方々が乗ったタクシーが出て行くのをバス停から見送った。

被害者はバス停に立っていた。雪はまだしんしんと降り続けており、雪を防ぐ方法がない。被害者はただ濡れていくばかりであった。雪の影響で車の動きも非常に遅く、そのためバスも遅れているのだろうと思った。バスが来たので乗り込んだ。しばらくして、バスは終点に到着したようだった。しかし、そこは駅ではなく、何か病院のようなところだった。バスの運転手に、小川町の駅に行きたいと伝え、行き方を教えてもらった。結局、最初に乗ったバス停は複数の路線が入り組んでいるため、気をつけて乗らないと行きたい場所に行けないバス停だった。

戻る途中、元の病院の前を再び通った。熊谷方面に向かうバスに乗り、また降りた後、再び道路の反対側のバス停のバスに乗るようにアドバイスを受けていた。しかし、今度はまた違うバスが来たようで、また誤って違うバスに乗ってしまった。もうどこにいるのかもわからず、どのバスがどこに行くのかもわからなかった。そして、雪の影響でバスが遅れているため、完全に頭が混乱してしまった。小川町と熊谷の間を行ったり来たりしながら、運良く小川町に到着することができた。

小川町で再び白ではないが、違う色のプリウスが立ち寄り、コンビニの前から走り去っていった。それが嫌がらせなのか?まだ続いているのか?分からず、疑心暗鬼になっていた。ただ、解放された気持ちと冷静さを保ちながら電車に乗り、高坂駅に到着した。高坂駅からバスに乗り、鳩山ニュータウンに向かい、家にたどり着いた。怪我をして体が痛み、足元が滑る中、ようやく自宅に帰ることができた。

適用される法律一覧

- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

- 警察官職務執行法

- 行政不服審査法

- 行政事件訴訟法

- 国家賠償法

- 個人情報の保護に関する法律

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第29条(措置入院)

都道府県知事は、その管轄区域内に住所を有し、又は現に所在する者であって、その精神障害のために、傷他自害のおそれがあると認められるものについて、二人以上の精神保健指定医の診察を経て、措置入院させる必要があると認めるときは、その者を病院に入院させることができる。

第33条(移送に関する規定)

精神保健指定医の診察の結果、措置入院等を行う必要があると認められた者について、必要な場合には、その者を移送することができる。

警察官職務執行法

第3条(保護措置)

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。

一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

行政不服審査法

第2条(審査請求)

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為について、不服がある場合に、その処分等を行った行政庁に対して不服申立てを行うことができる。

行政事件訴訟法

第8条(取り消し訴訟)

処分または裁決を取り消す訴訟は、その処分または裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならない。

国家賠償法

第1条(公務員の不法行為による損害賠償)

公務員がその職務を行うについて故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国家または公共団体がその賠償責任を負う。

個人情報の保護に関する法律

第6条(基本原則)

個人情報は、適正かつ公正な手段により取得されなければならない。また、取得目的を明確にし、必要な範囲で取り扱わなければならない。

専門家としての見解:法と照らし合わせて

- 保護室での対応

- 東松山保健所の対応

- 1人目の医師の判断

- 解放後の対応

- 移送の正当性

保護室での対応

警察官職務執行法第3条では、警察官が精神障害者を保護する場合、「その行動が傷他自害の恐れがあると認められること」が条件とされている。一方で、保護後の保護室内の環境が不衛生であった点や清掃が行き届いていない状況、さらに毛布に対する不信感が利用者に心理的負担を与えていた可能性が指摘される。また、寒さへの配慮や最低限の衛生基準が守られていないことも問題であり、これらは施設の管理責任として問われる余地がある。保護の判断基準とは別に、保護環境の適切性について検証が必要である。

東松山保健所の対応

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条では、保健所が移送を含む措置を実施する際、その必要性と適合性を十分に検討する責務が規定されている。このケースでは、移送前に被保護者の話を詳しく聞き、保護の妥当性に疑問を抱いていた可能性がある。しかし、警察をいたずらに刺激しないよう配慮した結果、被保護者を最終的に救う判断を下したと考えられる。こうした行動は適法であるだけでなく、法律を慎重に遵守したものとして評価されるべきである。

1人目の医師の判断

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条では、措置入院の必要性を判断する際に「傷他自害の恐れ」が明確に認められる必要がある。「神経質だから措置入院が必要」といった理由は、法的な判断基準に全く該当せず、医師としての倫理的責任にも反している。このような軽率な発言や判断は、不当である可能性が高く、措置入院の適法性を著しく損なうものである。また、措置入院という重大な判断を、患者が精神病院でどのような行為をするか十分に考慮せずに進めたとすれば、医師としての適切な判断を欠いていると考えざるを得ない。このような対応は、医師としての資格や倫理観に疑問を抱かせるものである。

解放後の対応

行政不服審査法第2条では、行政処分に対する審査請求が可能であると規定されている。また、国家賠償法第1条に基づき、公務員の行為が不適切であった場合には賠償請求が可能である。解放後に保健所の職員が協力的な対応を見せた一方で、警察が移送手段の提供を拒否し、被保護者に不要な負担を与えた行為は問題視されるべきである。保健所の職員が警察に確認を行うなどの努力を見せた点は評価されるが、警察がタクシーの提供を拒否した行為については改善が求められる。

移送の正当性

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条では、移送が措置入院の必要性を判断するために適切であることが求められている。しかし、このケースでは、移送先の医師が「神経質だから」という理由を挙げ、適法な判断基準に基づかない診断を行った点で、一人目の医師の診断が二人目の医師への移送の適法性に疑問を生じさせている。さらに、移送の過程で被保護者が十分な説明を受けていなかった可能性もあり、これらの状況は行政処分の正当性を損なう要因となり得る。

専門家としての視点、社会問題として

- 精神保健福祉法と警察官職務執行法の狭間で揺れる人権

- 保護室の環境と人権侵害の実態

- 措置入院の判断基準とその正当性の検証

精神保健福祉法と警察官職務執行法の狭間で揺れる人権

警察官職務執行法第3条は、精神錯乱や泥酔などにより自己または他人に危害を及ぼす可能性がある場合、警察官が保護措置を講じることを認めている。しかし、この法律の運用は一貫性を欠くことが多く、現場の警察官の判断に依存する部分が大きい。その結果、精神障害の有無や具体的な危険性の評価が不十分なまま保護が実施されるケースが後を絶たない。一方で、精神保健福祉法は精神障害者の人権を守るための法律であり、措置入院の判断には二人以上の精神保健指定医の診察が必要と定められている。これにより、不当な入院を防ぐ仕組みが設けられているはずだが、実際には現場レベルでの適用に問題が生じることがある。例えば、警察の判断によって保護された者が適切な診察を受ける前に移送され、結果的に措置入院へと至るケースがある。行政機関が適切な情報共有を行わず、保健所の対応も不十分であれば、本人の意向や状況を正しく把握できないまま処分が下される可能性が高まる。加えて、措置入院が誤った判断に基づくものであった場合、その撤回には多大な労力と時間を要する。措置入院の判断基準が厳格に適用されるべきであるにもかかわらず、現実には「警察の要請」や「前例」といった理由で簡単に入院が決定されるケースもある。これは精神障害者の人権を守るべき法律が十分に機能していない証拠であり、運用の見直しが求められる。また、警察と保健所の間で情報共有が適切に行われない場合、現場の警察官が誤った判断を下すリスクが高まる。保護が必要な人を適切に保護するための仕組みと、人権侵害を防ぐための適正なプロセスのバランスを取ることが重要である。現行の法律では、警察が一時的に保護した後、速やかに医療機関で診察を受けることになっているが、実際には診察の過程が形骸化している場合がある。警察官の裁量による不適切な対応が行われる可能性がある以上、制度の透明性を高め、警察と保健機関の連携を強化する必要がある。特に、保護から移送、措置入院の決定までの流れを明確化し、第三者機関による監視を強化することが不可欠である。

保護室の環境と人権侵害の実態

警察署内の保護室は、犯人者を収容する留置場とは異なり、一時的に身柄を保護するための施設である。しかし、実際には保護室の環境が劣悪であり、被保護者に対する人権侵害が常態化していることが指摘されている。例えば、保護室内が不衛生であり、小便の匂いが充満している、清掃が行き届いていない、寒さへの配慮が欠けているなど、基本的な人道的配慮がなされていないことが問題視される。さらに、食事の提供がないことも多く、必要最低限の水分補給しか認められないケースもある。これは一時的な保護とはいえ、被保護者の健康や精神状態に悪影響を及ぼす可能性が高い。警察官職務執行法第3条では、「応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由がある者」を保護すると規定されている。しかし、実際の運用では、保護された者が適切な医療措置を受けるまでに時間がかかることが多く、結果として適切な対応がなされないまま長時間放置されることもある。加えて、保護室では自由な行動が制限され、外部との連絡手段も断たれるため、被保護者の精神的負担は計り知れない。保護室の環境改善には、警察署ごとの設備の見直しや、適切な管理基準の策定が必要である。また、保護された者の権利を守るために、外部の第三者機関が保護室の運営を監督し、定期的な調査を行うべきである。特に、保護が長時間に及ぶ場合には、医師の診察を義務付けるなど、適正な管理が求められる。

措置入院の判断基準とその正当性の検証

精神保健福祉法第29条では、措置入院の判断は二人以上の精神保健指定医の診察を経て決定されると定められている。しかし、現実にはこの基準が適切に運用されていないことが問題となる。例えば、第一の医師が「神経質だから措置入院」と軽率に判断し、それが正式な決定に影響を及ぼすことがある。措置入院は本人の自由を大きく制限する重大な措置であるため、その判断には厳密な基準が必要である。しかし、現場では警察や保健所の意向が強く影響し、医師が適切な診断を行う前に入院が決定されるケースがある。また、被保護者が十分な説明を受けないまま措置入院に至ることも多く、その適法性が疑問視される場面も少なくない。さらに、措置入院が一度決定されると、その撤回は非常に困難となり、被保護者の意向が反映されにくい制度になっている。入院が本当に必要であるかを判断するための独立した機関を設置し、判断基準の透明性を確保することが求められる。現行制度では、措置入院の決定プロセスに問題があることは明白であり、誤った判断による人権侵害を防ぐためには、専門家の意見を複数取り入れる仕組みを強化する必要がある。

まとめ

今回の経験は、保護や移送の過程における問題点や改善の必要性を明らかにしたものである。保護室の環境や対応の質が被保護者に与える心理的負担、移送時の説明不足や判断基準の不透明さは、制度運用上の大きな課題である。さらに、医師や保健所スタッフの判断や対応の差異が被保護者の人生に重大な影響を与える現状は、見直しが必要である。今後は法律や運用の見直し、関係機関の連携強化を通じて、被保護者の人権をより尊重した対応が求められる。